「ITエンジニア本大賞受賞作の歴代作品を全部チェックしたい!」

「一覧表でまとめている記事はないのかな?」

と思っている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、歴代のITエンジニア本大賞受賞作品をすべて紹介します。

先に、一覧表を見たい方は、以下をタップしてご覧ください↓

歴代のITエンジニア本大賞・受賞作品一覧(タップ)

技術書部門大賞

| 受賞年 | 受賞作 | 受賞者 |

|---|---|---|

| 2025年 | 7日間でハッキングをはじめる本 | 野溝 のみぞう |

| 2024年 | 1冊ですべて身につくJavaScript入門講座 | Mana |

| 2023年 | 良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門 保守しやすい 成長し続けるコードの書き方 | 仙塲大也 |

| 2022年 | 達人プログラマー | David Thomas、Andrew Hunt(翻訳者:村上 雅章) |

| 2021年 | Engineers in VOYAGE | 株式会社VOYAGE GROUP(編者:和田卓人) |

| 2020年 | レガシーコードからの脱却 | David Scott Bernstein(翻訳者:吉羽 龍太郎、永瀬 美穂、原田 騎郎、有野 雅士) |

| 2019年 | エンジニアリング組織論への招待 | 広木大地 |

| 2018年 | 機械学習入門 ボルツマン機械学習から深層学習まで | 大関 真之 |

| 2017年 | ゼロから作るDeep Learning Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装 | 斎藤 康毅 |

| 2016年 | プログラマ脳を鍛える数学パズル | 増井 敏克 |

| 2015年 | GitHub実践入門 | 大塚 弘記 |

| 2014年 | リーダブルコード | ダスティン・ボズウェル、トレバー・フォシェ(翻訳者:角 征典) |

ビジネス書部門大賞

| 受賞年 | 受賞作 | 受賞者 |

|---|---|---|

| 2025年 | 「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? | 今井むつみ |

| 2024年 | チームを動かすIT英語実践マニュアル | ラファエル・ヴィアナ |

| 2023年 | メタバース進化論 | バーチャル美少女ねむ |

| 2022年 | プロダクトマネジメントのすべて | 及川 卓也、曽根原 春樹、小城 久美子 |

| 2021年 | なんでも図解 絵心ゼロでもできる! 爆速アウトプット術 | 日高由美子 |

| 2020年 | プレゼン資料のデザイン図鑑 | 前田鎌利 |

| 2019年 | イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」 | 安宅和人 |

| 2018年 | 職場の問題地図 「で、どこから変える?」残業だらけ・休めない働き方 | 沢渡あまね |

| 2017年 | 最強の働き方 | ムーギー・キム |

| 2016年 | 『人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』 | 松尾 豊 |

| 2015年 | 『「納品」をなくせばうまくいく』 | 倉貫 義人 |

| 2014年 | 『小さなチーム、大きな仕事 完全版』 | ジェイソン・フリード、デイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソン(翻訳者:黒沢 健二・松永 肇一・美谷 広海・祐佳 ヤング) |

ITエンジニア本大賞は、翔泳社が2014年に創設した書籍アワードで、ITエンジニアが自ら「仲間におすすめしたい本」を選ぶユニークな仕組みを持っています。

技術書とビジネス書の2部門があり、出版社や刊行年を問わず幅広い書籍が候補になります。

まずWeb投票で各部門のベスト10が選出され、その中から著者や編集者がプレゼン大会で魅力を伝え、会場参加者の投票によって大賞が決まります。

こうして選ばれた書籍は、単なる専門性の高さや話題性だけでなく、現場のエンジニアにとって本当に役立つ一冊として評価されるのが特徴です。

受賞作や候補作は書店フェアなどでも広く紹介され、読者と本の出会いを後押しする役割も果たしています。

歴代ITエンジニア本大賞〈技術書部門大賞〉・受賞作の一覧

まずは、歴代ITエンジニア本大賞【技術書部門大賞】を紹介します。

令和の受賞作一覧はこちら↓

| 受賞回(年) | 作品名・受賞者 |

|---|---|

| 2025年 | 7日間でハッキングをはじめる本 (野溝 のみぞう) |

| 2024年 | 1冊ですべて身につくJavaScript入門講座 (Mana) |

| 2023年 | 良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門 保守しやすい 成長し続けるコードの書き方 (仙塲大也) |

| 2022年 | 達人プログラマー (David Thomas) |

| 2021年 | Engineers in VOYAGE (株式会社CARTA HOLDINGS 監修) |

| 2020年 | レガシーコードからの脱却 (David Scott Bernstein) |

| 2019年 | エンジニアリング組織論への招待 (広木大地) |

| 2018年 | 機械学習入門 ボルツマン機械学習から深層学習まで (大関真之) |

| 2017年 | ゼロから作るDeep Learning Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装 (斎藤康毅) |

| 2016年 | プログラマ脳を鍛える数学パズル (増井敏克) |

| 2015年 | GitHub実践入門 (大塚弘記) |

| 2014年 | リーダブルコード (Dustin Boswell) |

2025年の大賞『7日間でハッキングをはじめる本』

| 作品名 | 7日間でハッキングをはじめる本 |

|---|---|

| 著者 | 野溝 のみぞう |

| 出版社 | 翔泳社 |

サイバー攻撃の増加に伴い、セキュリティを専門にしないITエンジニアであってもサイバーセキュリティの学習をする機会が増えてきています。

しかし、机上の学習だけではなかなか実態が掴めません。セキュリティの専門用語や概念は、ただ覚えようとしてもなかなか理解できないものです。そこで有効なのが、「仮想的な環境で実際にサイバー攻撃を体験してみる」という学習スタイルです。

とはいえ、攻撃可能な環境をイチから準備するのはなかなか難しい。専門的な知識も必要になりますし、「ちょっと試してみよう」というにはハードルが高いのも事実です。

本書で扱うのは、「TryHackMe」というWebサービスです。TryHackMeではすでに攻撃ターゲットが用意されており、ほんの少しの準備で効率的にサイバー攻撃を体験することができます。本書では、皆さんは7日間にわたり、さまざまなルーム(ハッキング技術を学べる「部屋」)に対し、

・情報収集

・攻撃実行(および追加調査)

というロードマップを辿りつつ、ルーム目標の達成を目指します。また、本書はただの攻略本ではありません。攻略に必要な手順ではなく、ルーム攻略やツールの利用に必要な知識、サイバーセキュリティの根幹をなす考え方など、セキュリティの「イロハ」を解説する一冊です。

本書を読めば、今はビギナーのあなたもきっと、難しいセキュリティ専門書を読むのが怖くなくなる……はず!

読んだ感想

まるでゲーム感覚で学べるハッキング入門。仮想環境「TryHackMe」に用意された部屋を7日間かけて体験しながら、サイバー攻撃の仕組みがじんわりわかるようになります。初心者でも「できた!」の実感がもてるのがうれしい。

(30代男性)

最初は難しそうに思えたLinuxの操作や攻撃手法も、一歩ずつ進めるうちに理解できました。攻略中に「寄り道」もあるから、本当の現場っぽいリアルさがある。失敗しても調べながら進める過程に、学びの楽しさを感じました。

(20代女性)

2024年の大賞『1冊ですべて身につくJavaScript入門講座』

| 作品名 | 1冊ですべて身につくJavaScript入門講座 |

|---|---|

| 著者 | Mana |

| 出版社 | SBクリエイティブ |

ITエンジニアが読んで欲しいと選んだ本、

ITエンジニア大賞2024 技術書部門 大賞 & 特別賞のダブル受賞の快挙!!

累計40万部突破の人気シリーズ!

全国の書店員がオススメする本 第1位受賞を連発!ここまで丁寧に解説している入門書はないと話題沸騰!

最初の1冊目に最適。やっていて楽しいと大人気!とことん丁寧なJavaScriptの入門書、ついに登場!

・最初の一歩が踏み出せる! 初心者に寄り添うやさしい解説

・最新の技術が身につく! 今のJavaScriptの書き方・使い方

・絶対に知っておきたい! アニメーションとイベントの知識

・プログラミングの基本から実装方法まですべて学べるWebクリエイターボックスの

Manaが教えるプログラミング&Webサイトの動かし方

この1冊で必要なことがすべて学べる!プログラムもアニメーションも全部学べる!

サンプルデータはWebサイトよりダウンロードできます。

読んだ感想

この本は、「JavaScriptを一歩ずつ理解する」という作りになっていて、ゼロから挑戦する人にもぴったり。「イベント処理」「アニメーション」「エラーの直し方」まで順を追って身につくから、実際に手を動かすときに自信につながります。初心者がつまづきそうなところに丁寧に寄り添ってくれる感じがしました。

(40代男性)

Manaさんのやさしい説明で、JavaScriptがまるで魔法のように感じました。HTMLやCSSの基礎がある人なら、イベントやアニメーションの「動きの仕組み」が実際に体験できて、モノづくりの楽しさがじんわり伝わります。図もカラーで読みやすく、何度でも辞書のように見返したくなる一冊です。

(20代女性)

『1冊ですべて身につくJavaScript入門講座』を見てみる>>

2023年の大賞『良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門 保守しやすい 成長し続けるコードの書き方』

| 作品名 | 良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門 保守しやすい 成長し続けるコードの書き方 |

|---|---|

| 著者 | 仙塲 大也 |

| 出版社 | 技術評論社 |

本書は、より成長させやすいコードの書き方と設計を学ぶ入門書です。筆者の経験をふまえ構成や解説内容を見直し、より実践的な一冊になりました。

システム開発では、ソフトウェアの変更が難しくなる事態が頻発します。 コードの可読性が低く調査に時間がかかる、 コードの影響範囲が不明で変更すると動かなくなる、 新機能を追加したいがどこに実装すればいいかわからない……。

変更しづらいコードは、成長できないコードです。 ビジネスの進化への追随や、機能の改善が難しくなります。

成長できないコードの問題を、設計で解決します。

(こんな方におすすめ)

・コードの設計スキルに興味がある人

・日々、悪いコードと向き合っていて改善したい人

・より良いコードを書きたい人

読んだ感想

「保守しやすいコード」がどういうものか、悪い例と良い例を比べながら学べます。設計初心者にもとてもやさしく、オブジェクト指向の基本やクラスの組み立て方を理解できるので、「コードは覚えるより考えるものだ」と実感できました。

(30代女性)

本に書いてある「悪魔」と呼ぶべきアンチパターン(読みにくいコードや修正しづらい設計)と、その解決策が豊富でわかりやすい。チームでコードを書く準備や設計の改善にも使える内容で、仲間と一緒にステップアップしたくなります。

(20代男性)

『良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門 保守しやすい 成長し続けるコードの書き方』を見てみる>>

2022年年の大賞『達人プログラマー 熟達に向けたあなたの旅』

| 作品名 | 達人プログラマー 熟達に向けたあなたの旅 |

|---|---|

| 著者 | David Thomas |

| 出版社 | オーム社 |

より良いプログラマになるための実践的アプローチ

本書は、David Thomas and Andrew Hunt, The Pragmatic Programmer 20th Anniversary Edition (Addison Wesley, 2019)の日本語版です。

本書は、より効率的、そしてより生産的なプログラマーになりたいと願うソフトウェア開発者に向けて、アジャイルソフトウェア開発手法の先駆者として知られる二人により執筆されました。経験を積み、生産性を高め、ソフトウェア開発の全体をより良く理解するための、実践的なアプローチが解説されています。

先見性と普遍性に富んだ本書は、入門者には手引きとなり、ベテランでも読み直すたびに得るものがある、座右の一冊です。

読んだ感想

プログラミングの技だけじゃなく、「どう考えるか」を教えてくれる一冊です。問題に直面したとき、コードを書く前に「そもそも何をすべきか?」と自問できるようになり、自分の仕事に自信が持てます。理論だけじゃなく考え方を育ててくれる、長く使える本でした。

(20代男性)

「割れ窓理論」や「知識ポートフォリオ」など、一度聞いたら忘れられない言葉が詰まっています。短いコラムや例がたくさんあって、読むごとに発見がある感じ。まるで設計の辞書を手にしているようで、自分の成長に合わせて何度も読み返したくなる本でした。

(20代女性)

2021年の大賞『Engineers in VOYAGE ― 事業をエンジニアリングする技術者たち』

| 作品名 | Engineers in VOYAGE ― 事業をエンジニアリングする技術者たち |

|---|---|

| 著者 | 株式会社CARTA HOLDINGS 監修 |

| 出版社 | ラムダノート |

コードを書くだけでなく「事業」そのものをエンジニアリングする「フルサイクルエンジニア」。その生々しい声を和田卓人氏が編纂し、ITエンジニア本大賞2021年技術書部門大賞に輝いた『Engineers in VOYAGE ― 事業をエンジニアリングする技術者たち』。あれから2年。同書に収録された6つの事業へのインタビューはそのままに、各事業の「それから」と、新たな2つのプロジェクトをめぐるインタビューを追加した改題改訂版をお届けします。

本書は2020年8月に発行した『Engineers in VOYAGE ― 事業をエンジニアリングする技術者たち』の改訂版です。

さまざまな事業を展開するIT企業のエンジニアたちが、常に変化し続けるソフトウェア開発の潮流の中で自分たちの事業にどう向き合い、レガシーを乗り越え続けているか。本書を通して語られるのは、まさに「企業がDXを達成した後に待っている世界」です。

読んだ感想

「技術的負債」の返済に「腕力」が必要という話にドキッとしました。放っておかない行動力と、短期間で仕留める力…ただコードを書くのではなく、問題へ真摯に取り組むエンジニアたちの姿がリアルで熱い一冊です。

(30代男性)

フルスタックではなく「フルサイクルエンジニア」という考え方がすごく新鮮でした。アイデアから運用まで見通すスキルの大切さが伝わり、エンジニアとしての幅を広げたくなります。チームと技術の関係性も、すごく参考になりました。

(30代女性)

『Engineers in VOYAGE ― 事業をエンジニアリングする技術者たち』を見てみる>>

2020年の大賞『レガシーコードからの脱却――ソフトウェアの寿命を延ばし価値を高める9つのプラクティス』

| 作品名 | レガシーコードからの脱却――ソフトウェアの寿命を延ばし価値を高める9つのプラクティス |

|---|---|

| 著者 | David Scott Bernstein |

| 出版社 | オライリー・ジャパン |

レガシーコードとは、バグを多く含み、壊れやすく拡張が難しいコードを指します。

このようなコードの保守と管理には多大な労力がつぎ込まれることになります。

しかも一度作ってしまったレガシーコードの質を上げるには、初めから質の高いコードを作るよりも膨大なコストがかかります。本書では、ソフトウェア開発において、初めからレガシーコードを作りださないためのプラクティスを9つ挙げて解説します。

プロダクトオーナーは目的を語り、やり方は開発者に任せること、小さなバッチで開発を進めること、継続的に統合すること、チームメンバーで協力することなど、日々の開発に取り入れる考え方と具体的な実践について各章で分かりやすく解説します。

信頼性や拡張性が高いソフトウェアをリリースしたい開発者、運用管理者、マネージャに必携の一冊です。

読んだ感想

レガシーコードとは、手直しや追加がすごく難しい、バグだらけのコードのこと。本書では、それを作らないための9つの大切な方法が具体的に示されていて、「どうせ変えるなら最初からちゃんと作ろう」と思えるようになります。いつも失敗続きだった開発に、希望がもてる一冊でした。

(40代男性)

「目的、理由、誰のためかを伝える」「小さなまとまりで作る」「まずテストを書く」…など、どれも「なぜ大事?」が明かされていて納得できました。単なるテクニック本じゃなく、どうしてそうするのかをしっかり教えてくれる教科書のような構成で、チームでも一緒に読みたいと思いました。

(30代女性)

『レガシーコードからの脱却――ソフトウェアの寿命を延ばし価値を高める9つのプラクティス』を見てみる>>

2019年の大賞『エンジニアリング組織論への招待 ~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング』

(概要)

「コミュニケーションにおける不確実性を減らすには?」

「技術的負債を解消する方法とは?」

「経営陣とエンジニア間の認識のずれを解消するには?」

エンジニアリングにおける課題を解決する思考の整理方法やメンタリング手法を,さまざまな企業の技術組織アドバイザリーを務めている著者が解説。若手を戦力として育て上げ,成長する組織を設計・運営するためにおすすめの1冊です。(こんな方におすすめ)

・開発チームの生産性を上げたいエンジニア

・社内組織を改善したい経営者

読んだ感想

この本で特に響いたのは、“教えるのではなく、気づかせる”というメンタリングです。アドバイスをするより、質問で相手が考えることを促すくらいが、本当の成長につながるんだって思いました。友達とインタビューしながら悩みを共有するような、新しい学びの形を教えてくれる本です。

(30代男性)

「コーディングだけじゃなく、組織も整えるのがエンジニアの仕事」という視点が新鮮でした。誰かに伝わらないのは情報不足かも、認知の歪みかも……と考えられるようになり、「自分はどう伝え、どう伝わるか?」を意識するだけで、日常とチームがちょっと変わりそうです。

(30代女性)

『エンジニアリング組織論への招待 ~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング』を見てみる>>

2018年の大賞『機械学習入門 ボルツマン機械学習から深層学習まで』

| 作品名 | 機械学習入門 ボルツマン機械学習から深層学習まで |

|---|---|

| 著者 | 大関真之 |

| 出版社 | オーム社 |

イラストを使って初心者にわかりやすく解説!!

現在扱われている各種機械学習の根幹とされる「ボルツマン機械学習」を中心に、機械学習を基礎から専門外の人でも普通に理解できるように解説し、最終的には深層学習の実装ができるようになるまでを目指しました。

さらに機械学習の本では、当たり前になってしまっている表現や言葉、それが意味していることを、この本ではさらにときほぐして解説しています。

読んだ感想

この本は、難しい数式なしの会話形式で、機械学習って何だろう?をやさしく教えてくれます。例え話や図が多くて、複雑な内容もサッと頭に入りました。「学ぶのが怖い」と思っていた私にも、すっと届く一冊でした。

(20代男性)

お妃様と鏡のやりとり(例え話)が面白くて、重みや関数の仕組みがすっと理解できました。入門だけれどスパースモデリングやニューラルネットまで幅広く触れられていて、読み終えた後に「もう少し勉強してみたい!」と思わせてくれました。

(20代女性)

『機械学習入門 ボルツマン機械学習から深層学習まで』を見てみる>>

2017年の大賞『ゼロから作るDeep Learning Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装』

| 作品名 | ゼロから作るDeep Learning Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装 |

|---|---|

| 著者 | 斎藤 康毅 |

| 出版社 | オライリージャパン |

ディープラーニングの本格的な入門書。外部のライブラリに頼らずに、Python 3によってゼロからディープラーニングを作ることで、ディープラーニングの原理を楽しく学びます。

ディープラーニングやニューラルネットワークの基礎だけでなく、誤差逆伝播法や畳み込みニューラルネットワークなども実装レベルで理解できます。

ハイパーパラメータの決め方や重みの初期値といった実践的なテクニック、Batch NormalizationやDropout、Adamといった最近のトレンド、自動運転や画像生成、強化学習などの応用例、さらには、なぜディープラーニングは優れているのか?なぜ層を深くすると認識精度がよくなるのか?といった“Why”に関する問題も取り上げます。

読んだ感想

深層学習が「魔法」じゃなくて「仕組み」であると気づかせてくれた本。Pythonを使って自分で手を動かしながら作るから、難しい数式も目に見える形に。ニューラルネットのしくみが、図やコードでしっかり理解できて「なんとなく」で終わらない安心感があります。

(20代男性)

「ディープラーニングは難しそう」と思っていたけど、この本は図も多く、言葉もやさしくて怖くない。計算グラフやCNNの層構造が絵で示されていて、「思ったよりぜんぜんいける」と感じられました。自分にも理解できるという手応えがあります。

(40代女性)

『ゼロから作るDeep Learning Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装』を見てみる>>

2016年の大賞『プログラマ脳を鍛える数学パズル シンプルで高速なコードが書けるようになる70問』

| 作品名 | プログラマ脳を鍛える数学パズル シンプルで高速なコードが書けるようになる70問 |

|---|---|

| 著者 | 増井敏克 |

| 出版社 | 翔泳社 |

パズルを解くコードを、あなたは書けるか?

アルゴリズムがみるみるわかる!プログラミングってやっぱり面白い!急速な技術の進歩、システム開発競争の激化……。プログラマを取り巻く環境はやさしいものではありません。でも、思い出してみてください。自分の書いたソースコードでプログラムが動くのを初めて見たとき。思い描いた通りのプログラムができたとき。プログラミングの楽しさを感じたことでしょう。何もないところからソースコードだけで新たな価値を生むプログラマは、非常に魅力的な職業です。

本書で登場する数学パズルは、そのようなワクワクにあふれています。「両替したときの硬貨の組み合わせはいくつ?」のような問題から、「国名でしりとりしたときに、一番長く続く順番は?」「運命の出会いは何通り?」というものまで、70の問題を解くコードを、3人のキャラクターたちと一緒に考えていきます。

パズルを解くうちにアルゴリズムが身につき、シンプルで高速なコードが書けるようになります。楽しみながらスキルアップもできて一石二鳥。さっそく挑戦してみましょう!

【使用言語について】

本書の解説では、主にRubyとJavaScriptを使用していますが、解説内容は「考え方」が中心であるため、どんな言語にも応用できます。また、問題を解くために特定の言語が必要になることもありません。

読んだ感想

図やクイズ形式の問題が豊富で、まるでゲームを解くように楽しめました。難しい数式ではなく「どうすれば早くシンプルに解けるか」を考えることで、学びながらスキルアップできる感じがします

(30代男性)

中級者向けでコードを読むのがスムーズな人にはサクサク進められますが、初心者にはちょっと理解が追いつかないかもしれません。ただ、理解できたときの達成感は格別。

(20代女性)

『プログラマ脳を鍛える数学パズル シンプルで高速なコードが書けるようになる70問』を見てみる>>

2015年の大賞『GitHub実践入門』

| 作品名 | GitHub実践入門 |

|---|---|

| 著者 | 大塚 弘記 |

| 出版社 | 技術評論社 |

(概要)

GitHubの実践的な使い方を,実際に手を動かす形で解説する書籍です。初学者の方にもわかりやすいよう,基本的なGitやGitHubの使い方から,「ソーシャルコーディング」の目玉機能であるPull Requestの送り方・受け方まで解説します。また,外部ツールとの連携,GitHub FlowやGit Flowなど,GitHubを中心とした開発手法についてもしっかり解説しているので,中・上級者の方にも参考になるはずです。(こんな方にオススメ)

・GitHubをこれから使いたい初学者の方

・GitHubをさらに使いこなしたい中級者の方

読んだ感想

GitHubの「Pull Request」を、ただの作業ではなく「対話の舞台」であると教えてくれる本です。コードの説明や相談が自然にできるようになると、誰かと開発する楽しさがぐっと増える。まさにチームの会話を生む手助けになる一冊。

(30代男性)

図やスクリーンショットがたくさんあって、GitやGitHubがまるで操作しながら学べるように作られています。初めて触れる人でも「ここをどうクリックすればいいか」がわかりやすくて、迷わず進められるのがいいですね。

(20代女性)

2014年の大賞『リーダブルコード』

| 作品名 | リーダブルコード |

|---|---|

| 著者 | Dustin Boswell |

| 出版社 | オライリージャパン |

「美しいコードを見ると感動する。優れたコードは見た瞬間に何をしているかが伝わってくる。そういうコードは使うのが楽しいし、

自分のコードもそうあるべきだと思わせてくれる。本書の目的は、君のコードを良くすることだ」(本書「はじめに」より)。コードは理解しやすくなければならない。本書はこの原則を日々のコーディングの様々な場面に当てはめる方法を紹介します。

名前の付け方、コメントの書き方など表面上の改善について。コードを動かすための制御フロー、論理式、変数などループとロジックについて。

またコードを再構成するための方法。さらにテストの書き方などについて、楽しいイラストと共に説明しています。日本語版ではRubyやgroongaのコミッタとしても著名な須藤功平氏による解説を収録。

読んだ感想

「何でこうしたんだっけ?」と思うような自分の数ヶ月前のコード、それがまるで取扱説明書みたいに読めるようになる本です。変数や関数の命名、コメントの書き方…“それってどうして?”が自然とクリアになります。まさに、自分の書いたコードの“答え合わせ”に最適です。

(30代男性)

緊急時、誰かに自分のコードを読まれても困らないように書く――そんな優しさと大事な意識を教えてくれます。コードは自分だけでなく、未来の自分や仲間にも見られるもの。だからこそ、「誰が読んでも“なんとなくわかる”コード」を目指す考え方が印象に残りました。

(20代女性)

【ビジネス書部門大賞】ITエンジニア本大賞・受賞作の一覧

ITエンジニア本大賞・受賞作の【ビジネス書部門大賞】の作品を紹介します。

| 受賞回(受賞年) | 作品名・受賞者 | \無料体験で0円/ オーディブル対象 |

|---|---|---|

| 2025年 | 「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? (今井むつみ) | – |

| 2024年 | チームを動かすIT英語実践マニュアル (ラファエル・ヴィアナ) | – |

| 2023年 | メタバース進化論 (バーチャル美少女ねむ) | – |

| 2022年 | プロダクトマネジメントのすべて (及川 卓也, 曽根原 春樹, 小城 久美子) | 0円で聴く > |

| 2021年 | なんでも図解 絵心ゼロでもできる! 爆速アウトプット術 (日高 由美子) | – |

| 2020年 | プレゼン資料のデザイン図鑑 (前田 鎌利) | – |

| 2019年 | イシューからはじめよ (安宅和人) | 0円で聴く > |

| 2018年 | 職場の問題地図 「で、どこから変える?」残業だらけ・休めない働き方 (沢渡あまね) | – |

| 2017年 | 最強の働き方 (ムーギー・キム) | – |

| 2016年 | 人工知能は人間を超えるか (松尾 豊) | – |

| 2015年 | 「納品」をなくせばうまくいく (倉貫義人) | – |

| 2014年 | 小さなチーム、大きな仕事 完全版 (ジェイソン フリード) | – |

2025年の大賞『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』

| 作品名 | 「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? |

|---|---|

| 著者 | 今井むつみ |

| 出版社 | 日経BP |

『言語の本質』(中公新書)で

「新書大賞2024」大賞を受賞した

今井むつみ氏の書き下ろし最新刊!間違っているのは、

「言い方」ではなく「心の読み方」ビジネスで 学校で 家庭で ……

「うまく伝わらない」という悩みの多くは、

「言い方を工夫しましょう」「言い換えてみましょう」

「わかってもらえるまで何度も繰り返し説明しましょう」では解決しません。人は、自分の都合がいいように、いかようにも誤解する生き物です。

では、都合よく誤解されないためにどうするか?

自分の考えを“正しく伝える”方法は?「伝えること」「わかり合うこと」を真面目に考え、

実践したい人のための1冊です。

読んだ感想

同じ言葉でも、相手の頭の中では全然違うイメージに変換されている――本書は「伝わらないのは言い方のせいじゃない」と気づかせてくれます。人は自分の「当たり前」の世界を通してしか理解できないこともあると知って、説明の仕方より「相手の受け取り方」に意識が向くようになりました。

(30代男性)

この本を読んで「失敗してもいいんだ」と思えました。説明が伝わらないのは、相手の受け取り方の違いが根源ということ。だから「伝わらないこと」を怒っても意味がなくて、むしろ何度でも粘り強く伝えあう力(脳の持久力)が大事だと知ったのが救いでした。

(20代女性)

『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』を見てみる>>

2024年の大賞『チームを動かすIT英語実践マニュアル』

| 作品名 | チームを動かすIT英語実践マニュアル |

|---|---|

| 著者 | ラファエル・ヴィアナ |

| 出版社 | アルク |

グローバル企業のITプロジェクトにおいて、英語コミュニケーションや多文化・リモート環境のせいで苦労している、、、そんなあなたの悩みを、現役シニアエンジニアとして日々ITチームを率いている著者が解決します。

「少し込み入った場面になると、英語で意思疎通がうまくいかない」

「多文化・リモート環境で、思うように仕事がはかどらない」

「受験で覚えた難しい単語や表現を使ってしまい、伝わらない」

本書は、そんなあなたの悩みを解消します。

本書は、よくあるビジネス表現集や語彙集ではありません。ITの現場でよくあるシチュエーションを乗り切るための「実践マニュアル」です。

・1対1のミーティング

・グループミーティング

・交渉やプレゼンテーション

・メールやSlackなど

IT現場で必ず出くわす上記のような場面を乗り切る力を、以下の3ステップで養います。

(1) その場面をうまく乗り切る心構えや必須表現の使い方

(2) どのように話を進めれば成功するのか分かるリアルな会話やスピーチ

(3) 登場した重要表現を使っての瞬間英作トレーニング

いずれも、著者が日々現場で用いている、シンプルでリアルな英語で構成されています。

IT現場において英語で苦労している方々に必須の一冊です。

読んだ感想

「英語ができるだけじゃチームは動かない」—この言葉が深く刺さりました。IT現場で本当に役立つ英語とは、状況に応じて柔軟に伝える力。1対1やメール、Slackなど多様な場面への対応が具体例とともに紹介され、まさに“動かす英語”を学べる本!

(30代男性)

シンプルでリアルな英語表現が、まるで辞書のように使えるところがすごく魅力的。「環境が違っても、伝える工夫次第で理解し合える」という現場のリアルさが伝わってきて、実際に言葉を口に出して練習したくなりました。

(40代女性)

2023年の大賞『メタバース進化論』

| 作品名 | メタバース進化論 |

|---|---|

| 著者 | バーチャル美少女ねむ |

| 出版社 | 技術評論社 |

大須賀美恵子氏,深津貴之氏推薦!メタバース発,人類を別次元にいざなう衝撃のルポルタージュ!

【メタバースは我々に何をもたらすのか? “原住民”が語るメタバース解説の決定版】

Meta(旧Facebook)の事業計画と社名変更の発表以来、注目度が急上昇した「メタバース」について、特にソーシャルVRに焦点をあてた一番ディープで刺激的な書籍です。本書は単なるソーシャルVRの概説ではありません。メタバースが人間の在り方を劇的に進化させる可能性を考察する、仮想現実住民である著者が物理現実に住む私たちへ送る別次元のルポルタージュです。

前半では、現在最もメタバースを実現していると考えられる「ソーシャルVR」について解説します。主なサービスの特徴や、主要関連技術について理解できます。

後半では、ソーシャルVRユーザーへのアンケート調査や著者本人の経験にもとづき、アバターをまとうことによるアイデンティティやコミュニケーションの変化を考察します。また、アバターと事実上無限で自由な空間性に注目して、経済分野における可能性も検討します。これらを通じて、人類の「進化」の萌芽が現在のソーシャルVRにはすでにみられることを論じます。

本書が扱う内容は仮想現実の文化のほんの一側面にすぎません。物理現実とは違った「別の現実」の在り方を目撃してください。

こちらの書籍は 2022/05/10 紙版の4刷に対応するため更新をおこないました。

(こんな方におすすめ)

・メタバースの可能性について深く知りたい・考えたい人

・フィクションで描かれた仮想現実世界が好きな人

読んだ感想

「保守しやすいコード」がどういうものか、悪い例と良い例を比べながら学べます。設計初心者にもとてもやさしく、オブジェクト指向の基本やクラスの組み立て方を理解できるので、「コードは覚えるより考えるものだ」と実感できました。

(30代女性)

本に書いてある「悪魔」と呼ぶべきアンチパターン(読みにくいコードや修正しづらい設計)と、その解決策が豊富でわかりやすい。チームでコードを書く準備や設計の改善にも使える内容で、仲間と一緒にステップアップしたくなります。

(20代男性)

2022年の大賞『プロダクトマネジメントのすべて』

| 作品名 | プロダクトマネジメントのすべて |

|---|---|

| 著者 | 及川 卓也, 曽根原 春樹, 小城 久美子 |

| 出版社 | 翔泳社 |

世界水準のプロダクトマネージャーの叡智は

この1冊で完璧に得られる

Google、Microsoft、SmartNewsなどのプロダクト、

BtoCおよびBtoB領域で国内のみならずグローバル展開に

携わってきた百戦錬磨の著者陣が

日本とシリコンバレーのあらゆる知見を詰め込み書き上げた、

プロダクトマネジメントの決定版。

あらゆるモノがIT化する現代では、

プロダクトの成功を抜きに、ビジネスを語ることはできない。

事業戦略、IT開発、UXデザイン、マーケティング、

カスタマーサクセス、セキュリティ、知的財産、組織運営……。

何をどこまでおさえればいいのか?

本書はその海図となって、ビジネスを成功に導く。

プロダクトマネジメントに欠かせない

知識、スキル、方法論、マインドセットを網羅しているため

●新事業・新サービス開発

●既存事業テコ入れ

●DX

●起業

●スタートアップ

にかかわるすべてのマネージャー、エンジニア、デザイナーにとっては

必読の完全保存版である。

読んだ感想

事業戦略・UX・開発・組織運営など、プロダクトに関わる知識を網羅。図表も豊富で、必要な章にパッと戻れる構成。PM初心者から経験者まで、手元に置いておきたい“辞書”的な存在です。

(30代男性)

Core・Why・What・Howという4階層で整理されており、プロダクトの世界観から具体的な実装まで体系的に理解できます。0→1フェーズの深掘りは特に読み応えがあり、“ミニCEO”としての視点が鍛えられます。

(40代女性)

2021年の大賞『なんでも図解 絵心ゼロでもできる! 爆速アウトプット術』

| 作品名 | なんでも図解 絵心ゼロでもできる! 爆速アウトプット術 |

|---|---|

| 著者 | 日高 由美子 |

| 出版社 | ラムダノート |

その場で、なんでも図解する

テクニック、全公開!

絵心ゼロでもOK! 丸と線が書ければいい!

伝説のセミナー、『地獄のお絵描き道場』の

エッセンスをついに書籍化!

【本書の概要】

「手書きこそ、最強のビジネススキルだ。

聞いた話を整理し、リアルタイムで図解する。このテクニックがあれば、会議、ブレスト、プレゼンが劇的に変わる。考える力と伝える力が見違えるようにアップする」

こう語るのは、アートディレクター日高由美子氏。本書は、彼女が10年以上続けているワークショップ、『地獄のお絵描き道場』のエッセンスを書籍化したものです。

『地獄のお絵描き道場』とは、ビジネスマンを対象に「描くことの苦手意識をなくす」をモットーに掲げるワークショップ。「フレームワーク」や「キレイな絵」を一切排除し、瞬間的なアウトプット力の向上を徹底的に追求しています。

ゴールは「人から聞いた話を整理し、リアルタイムで図にして説明する」こと。複雑なことをシンプルに、難しい内容をわかりやすく。絵心ゼロの人であっても、「その場で図解する力」が身につくと評判になり、募集をかけてもすぐキャンセル待ちになります。「丸と棒を使い人の顔(表情)を50個描く」「指が覚えるまで棒人間を描きまくる」などなど、「ラクして図が書けるようになりたい」といった気持ちに真っ向からNoを突きつけます。

しかしながら参加者からは、「脳みそが痛くて、最高の研修でした! 」「時間だけを浪費する会議が、ちょっとした絵で盛り上がるようになりました」「プレゼンの精度がぐんと上がりました」「説明が上手くなったと、上司から言われました」と絶賛の嵐。

この臨場感を出すために、本書は、先生と生徒の対話形式をとりました。絵心ゼロの主人公が、先生の叱咤激励を受け、徐々に「なんでも図解」を体得していきます。一緒にペンを持ち、「なんでも図解」を体得しましょう!

読んだ感想

「絵心ゼロでもOK、丸と線さえ描ければ図解できる」と書かれており、難しいことを簡単に形にする力を教えてくれました。会議中に即「図」にできる人って、かっこいい!と思いました。伝えたいことがパッと見てわかる図は、自分の頭も整理してくれる最高の武器です。

(30代男性)

資料より手書きの図が強い!と体感できました。図解を使うと会議が盛り上がったり、プレゼンがわかりやすくなったり、発想もふくらむ。それが「図解のメリット」だと紹介されていて、図を書くのってすごくパワフルなんだな、と納得しました。

(40代女性)

『なんでも図解 絵心ゼロでもできる! 爆速アウトプット術』を見てみる>>

2020年の大賞『プレゼン資料のデザイン図鑑』

| 作品名 | プレゼン資料のデザイン図鑑 |

|---|---|

| 著者 | 前田 鎌利 |

| 出版社 | ダイヤモンド社 |

スライド設定、フォント、キーメッセージ、グラフ、図解、フローチャート、画像、アニメーション…。これらをどう組み合わせれば”パワースライド”が生まれるのか?見て真似るだけで、あなたのスライドが劇的に変わる実例スライド300枚。はじめてのプレゼン資料デザイン図鑑!

読んだ感想

ビフォー(悪い例)→アフター(良い例)が400枚以上ある実例資料で、「どこをどう変えたら見やすくなるか」がすぐ分かります。まるでスライドのお手本集として使えるので、プレゼン初心者でも図鑑のように手元に置いておきたくなる1冊です。

(40代男性)

「どこがダメか」が一目瞭然な改善前後のスライドを見るだけで、プレゼンのセンスがじわりと身についてくる感覚がありました。133のルールを通して「どうすれば引きつけられるか」が、感覚ではなく根拠でわかるようになります。

(30代女性)

2019年の大賞『イシューからはじめよ』

| 作品名 | イシューからはじめよ |

|---|---|

| 著者 | 安宅和人 |

| 出版社 | 英治出版 |

【時代が変わっても読者が増え続ける】

累計58万部ロングセラー『イシューからはじめよ』改訂版が発売!

「課題解決の2つの型」「なぜ今『イシューからはじめよ』なのか」などを新たに収録■『イシューからはじめよ』とは?

2010年の『イシューからはじめよ』(旧版)発売以来、知的生産のバイブルとしてビジネスパーソンを中心に研究者や大学生などから幅広く支持されてきました。14年間一貫して売れ続けて累計58万部に到達(紙と電子版、旧版と改訂版を合算)。ビジネススキルの本として異例のロングセラー、ベストセラーとなっています。

そしてこのたび、「課題解決の2つの型」「なぜ今『イシューからはじめよ』なのか」など、読者の実践に助けとなる内容を追加した『イシューからはじめよ[改訂版]』を発行いたします。■イシューとは?

イシューとは、「2つ以上の集団の間で決着のついていない問題」であり「根本に関わる、もしくは白黒がはっきりしていない問題」の両方の条件を満たすもの。

世の中で問題だと思われていることのほとんどは、 イシュー(今この局面でケリをつけるべき問題)ではありません。 本当に価値のある仕事は、イシューの設定から始まります。

読んだ感想

この本は「頑張るより、正しい問題を選ぶことが大事だ」と教えてくれます。たくさんのタスクを片付けても、そもそも重要でなければ成果は出ない。自分の時間や労力を“本当に意味のある仕事”に投資することの大切さを、改めて突きつけられる内容でした。

(30代男性)

印象的だったのは「悩むな、考えろ」というメッセージ。悩むのはただ立ち止まっているだけで、考えるとは仮説を立てて行動し、検証することだと説かれています。日々の業務で曖昧なまま時間を浪費する場面は多いですが、この本を読むと“答えに近づく姿勢”を持てるようになります。

(30代女性)

2018年の大賞『職場の問題地図 「で、どこから変える?」残業だらけ・休めない働き方』

| 作品名 | 職場の問題地図 「で、どこから変える?」残業だらけ・休めない働き方 |

|---|---|

| 著者 | 沢渡あまね |

| 出版社 | 技術評論社 |

(概要)

「“残業するな”と上司がうるさいので,帰ったことにして家で仕事している」

「残業はすべて管理職が肩代わり,管理職はいつもゲッソリ……」

「他人に構う余裕がなく,会話がなくなった」

「裁量労働制……お金にならない残業が増えただけ」

そんな職場の“あるある”な問題は,なぜ起こるのか? 原因と全体像を図解しながら,解決策を教えます。(こんな方におすすめ)

・定時で帰っているのは一部の部署だけ。皆,相変わらず夜遅くまで残業している方

・「残業するな」と上司がうるさいので,帰ったことにして家で仕事している方

読んだ感想

「手戻り」や「報連相系のズレ」、さらには「無駄な会議」がどんな悪影響をもたらすのか、具体的に図解されていて、まるで職場の問題が地図になって見えるよう。自分の「働きづらさ」が意外と当たり前の「あるある」だと気づくページがたくさんでした。仕事がモヤモヤしていた人にこそ読んでほしい1冊。

(40代男性)

とてもリアルで、「自分の職場もこんな感じ…」と思わず共感。改善策の意義だけでなく、それを続ける難しさ、どうやって変えればいいかという“地図”を持てた安心感があります。この本が、モヤモヤを吐き出す“代弁者”として、気持ちに寄り添ってくれる存在になりました。

(20代女性)

『職場の問題地図 「で、どこから変える?」残業だらけ・休めない働き方』を見てみる>>

2017年の大賞『最強の働き方』

| 作品名 | 最強の働き方 |

|---|---|

| 著者 | ムーギー・キム |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

★学歴、頭のIQと仕事能力は関係ない! コレができなければ永遠に二流!

★一流のリーダーと、単なる二流のエリートを分ける「仕事のIQ」を高めよ

――世界中の上司に怒られ、凄すぎる部下・同僚に学んだ「最重要スキル+習慣+考え方」77か条!★新人からベテランまで、すべての段階で差をつける「最強の働き方」を完全体系化

――普通の人でも天才・エリートに勝てる、誰でも実践できる「仕事の教科書」【著者紹介】「東洋経済オンライン」超人気コラムニスト「グローバルエリート」ことムーギー・キム氏が2年半かけて完全書き下ろし!

・プライベートエクイティ×公開株資産運用×投資銀行×コンサルティングで働き、海外トップMBAで学んだ知見と約20年の経験を1冊に凝縮

・「東洋経済オンライン」空前の超人気連載、年間3000万PV「グローバルエリートは見た!」の著者が世界中で書き綴った、渾身の1冊

・著作2冊『世界中のエリートの働き方を1冊にまとめてみた』『一流の育て方』は合計21万部の大ベストセラー!

・ビジネス書嫌いの著者が贈る「ビジネス書×文芸書×エンターテインメント」の画期的融合《本書の7大特色》

【1】世界中の上司に怒られた教訓を1冊に

【2】凄すぎる部下・同僚に学んだこと

【3】「雲の上の理想」ではなく「坂の上の現実」

【4】汎用性が高く、誰にでもすぐ実践できる

【5】優先順位の高い基本を、論理的・構造的に体系化

【6】レベルは高いが、敷居は低い――「ビジネス書×文芸書×エンターテインメント」の画期的融合!

【7】大切な人に贈りたい、ビジネス研修決定版

読んだ感想

この本は、“エキストラ・ワンマイル”という言葉に代表されるように、 普段の仕事のちょっと先まで、丁寧に心を配る姿勢の大切さを教えてくれます。例えば、ミーティングでのメモの取り方や資料の見せ方、メールの書き方など、「当たり前を当たり前にできる」人の仕事の価値を再認識させてくれました。

(30代男性)

著者が示す“仕事のIQ”とは、学歴や頭の良さとは違う、日々の習慣や思考の質のこと。本には77の教訓が体系化されていて、整理されたメモの書き方やメンタルトレーニングなど、現場から学んだ具体例が豊富に寄せられています。体系だった視点が得られる、実用性の高い内容でした。

(40代女性)

2016年の大賞『人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』

| 作品名 | 人工知能は人間を超えるか |

|---|---|

| 著者 | 松尾 豊 |

| 出版社 | KADOKAWA |

グーグルやフェイスブックが開発にしのぎを削る人工知能。日本トップクラスの研究者の一人である著者が、最新技術「ディープラーニング」とこれまでの知的格闘を解きほぐし、知能とは何か、人間とは何かを問い直す。

読んだ感想

本書は、AI(特にディープラーニング)がここまで進歩してきた「歴史」と「今できること・できないこと」を、とてもわかりやすく整理してくれます。初心者でも「人工知能とは何か?」の本質から入れる上に、過去の“AI冬の時代”にも触れていて、「今回のブームは本物か?」という疑問にも応えてくれます。

(30代男性)

生成AIなどの話題が日々溢れる今、本書はその“元ネタ”として必読です。専門用語を噛み砕き、ディープラーニングの原理や“なぜAIが急激に賢くなったのか”を丁寧に解説。現状を知ることで、情報に振り回されず、正しくAIと付き合う土台がつくれます。

(20代女性)

2015年の大賞『「納品」をなくせばうまくいく』

| 作品名 | 「納品」をなくせばうまくいく |

|---|---|

| 著者 | 倉貫義人 |

| 出版社 | 日本実業出版社 |

ソフトウェア業界の“常識”をくつがえすビジネスモデルを大公開!

これまでの「一括請負」には、予算・人員・納期が限られるなかで、開発企業は疲弊していき、ユーザー企業も料金に見合う満足度を得られないという根深い問題がありました。

こうした通弊を解決するのが「納品のない受託開発」。これは、開発企業がユーザー企業と月額定額制の顧問契約を結ぶことで、納期を廃して、開発から運用までをトータルで継続的にサポートするもの。

従来とはまったく逆の発想をゆく新たなビジネスモデルを考案し、日々実践する経営者が業界の構造的な問題に鋭く切り込み、新たなソリューションを提示します。

ソフトウェアエンジニアをはじめ、システムインテグレーター・IT企業の営業担当者や経営幹部、ユーザー企業の担当者、就職学生、起業家などにもオススメです!

読んだ感想

従来の受託開発では「完成・納品」がゴールでしたが、本書はそこを変えます。顧客のビジネスに関わり続け、真の価値を生む提案をする「納品のない受託開発」という新しいモデルは、品質と関係性を両立させる働き方として、とても納得できました。

(30代男性)

本書を読むことで、「何を作るか」で迷う前に「なぜそれを作るのか?」という視点が重要だと気づかされました。顧客との関係も“納品して終わり”ではなく、“継続して成長に寄り添うパートナーになる”という姿勢が印象に残りました。

(40代女性)

2014年の大賞『小さなチーム、大きな仕事 完全版』

| 作品名 | 小さなチーム、大きな仕事 完全版 |

|---|---|

| 著者 | ジェイソン フリード |

| 出版社 | 早川書房 |

会社は大きいほうがいいなんて幻想だ。高価な広告、営業部隊、オフィス、いや、会議も事業計画もいらない。小さな所帯で、シンプルに、迅速に、臨機応変に。世界的スタートアップ、ベースキャンプの創業者とカリスマ開発者が、インターネット時代の仕事術を伝授するビジネス書の新スタンダード。イラスト収録版。

読んだ感想

大きな法人や会議より、小さなチームのスピードと判断の自由こそ価値だと気づかされました。巨大組織のリソースに頼らず、自分たちの手で動き、失敗も早く修正できるスタイルは、とても現代的で実践的です。無駄をそぎ落とした働き方の教科書として強くおすすめです。

(30代男性)

メンバーを監視するより「信頼する」ことが、本物のチームを育てる土台になると実感しました。また、機能を絞った製品づくりや、海外リモート中心の運営スタイルが、硬直した組織へのアンチテーゼに感じられ、チームのあり方に光をくれる内容でした。

(50代女性)

まとめ:【歴代】ITエンジニア本大賞・受賞作の一覧で読みたい作品を見つけよう

歴代ITエンジニア本大賞・受賞作品を紹介してきました。

興味のある本があったら、ぜひ手にとって読んでみてくださいね。

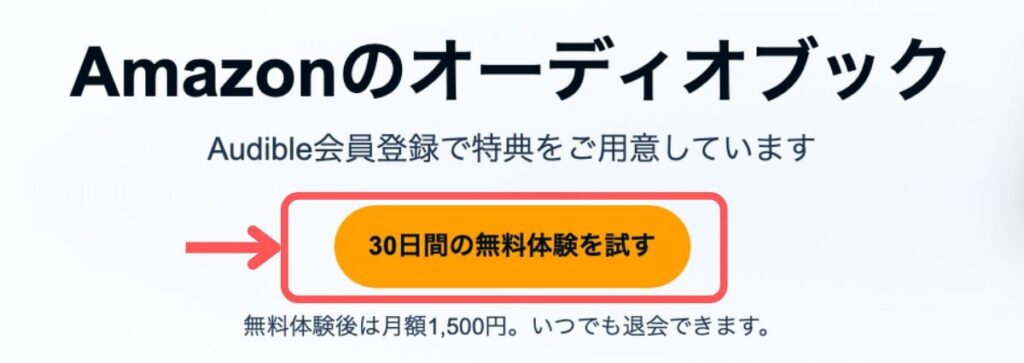

無料で聴く方法

オーディブルの30日無料体験を使うことで、「オーディブル対象のITエンジニア本大賞作品」を無料で聴くことができます。

無料体験は、お試し期間中いつでもキャンセルできるので、安心して利用できますよ。

オーディブルが聴けるようになるまでは、かんたん2ステップです。

- オーディブルに登録する

- アプリをダウンロードして聴く

それぞれ見ていきましょう

Step1:オーディブルに登録する

まずは、以下のボタンをタップして、オーディブルの公式サイトへいきましょう↓

\ 無料で30日間!聴き放題 /

いつでも解約できるから安心

「30日の無料体験」のボタンをタップし↓

ログインします↓

Amazonアカウントを持っていない方は、ここで作成しましょう。

「Amazonアカウントを作成する」をタップし↓

あとは、必要な情報を入力します。

最後に「無料体験を試す」をタップすれば、オーディブルの無料体験が始まります!

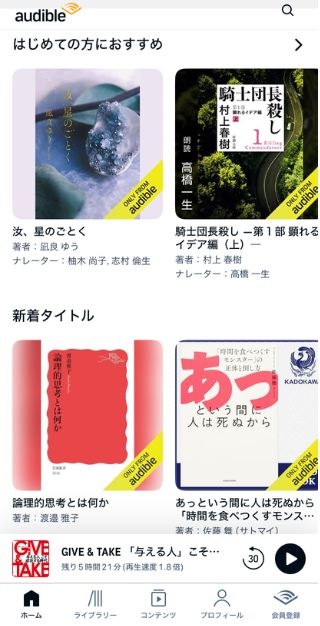

Step2:アプリをダウンロードして聴く

続いて、スマホにアプリをダウンロードして、好きな本を聴いてみましょう。

こちらからオーディブルのアプリをダウンロードします↓

アプリのダウンロードができたら、オーディブルのアプリを開きましょう。

初めて開くときには、Amazonへのサインインが必要なので、必要な情報を入力してサインインします。

あとは、好きな作品を探して聴くだけです!

よいオーディブル体験を〜