「中央公論文芸賞の歴代作品を全部チェックしたい!」

「一覧表でまとめている記事はないのかな?」

と思っている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、歴代の中央公論文芸賞受賞作品をすべて紹介します。

先に、一覧表を見たい方は、以下をタップしてご覧ください↓

歴代の中央公論文芸賞・受賞作品一覧(タップ)

| 回(受賞年) | 受賞作 | 受賞者 |

|---|---|---|

| 第20回(2025年) | 熟柿 | 佐藤正午 |

| 第19回(2024年) | 笑う森 | 荻原浩 |

| 第18回(2023年) | パシヨン | 川越宗一 |

| 第18回(2023年) | チャンバラ | 佐藤賢一 |

| 第17回(2022年) | 底惚れ | 青山文平 |

| 第16回(2021年) | 自転しながら公転する | 山本文緒 |

| 第15回(2020年) | 家族じまい | 桜木紫乃 |

| 第14回(2019年) | 国宝 上・下 | 吉田修一 |

| 第13回(2018年) | 雲上雲下 | 朝井まかて |

| 第12回(2017年) | みかづき | 森絵都 |

| 第11回(2016年) | 罪の終わり | 東山彰良 |

| 第10回(2015年) | インドクリスタル | 篠田節子 |

| 第10回(2015年) | 長いお別れ | 中島京子 |

| 第9回(2014年) | 櫛挽道守 | 木内昇 |

| 第8回(2013年) | 北斗 ある殺人者の回心 | 石田衣良 |

| 第7回(2012年) | ナミヤ雑貨店の奇蹟 | 東野圭吾 |

| 第6回(2011年) | そこへ行くな | 井上荒野 |

| 第6回(2011年) | 地のはてから 上・下 | 乃南アサ |

| 第5回(2010年) | 真昼なのに昏い部屋 | 江國香織 |

| 第4回(2009年) | ダブル・ファンタジー | 村山由佳 |

| 第3回(2008年) | 荒地の恋 | ねじめ正一 |

| 第2回(2007年) | 八日目の蟬 | 角田光代 |

| 第1回(2006年) | お腹召しませ | 浅田次郎 |

中央公論文芸賞は、中央公論新社が創業120周年を機に2006年に創設した文学賞で、第一線で活躍する作家の“新たな代表作”となる優れたエンターテインメント小説を顕彰します。

対象は前年7月~当年6月に各社から刊行された作品で、受賞者には正賞(記念品)と副賞100万円が贈られます。

2001年創設の「婦人公論文芸賞」を発展させた賞という位置づけです。

【歴代】中央公論文芸賞・受賞作の一覧|令和受賞分

まずは、歴代中央公論文芸賞・令和受賞分を紹介します。

中央公論文芸賞の令和の受賞作一覧はこちら↓

| 受賞回(年) | 作品名・受賞者 | \無料体験で0円/ オーディブル対象 |

|---|---|---|

| 第20回(2025年) | 熟柿 (佐藤正午) | – |

| 第19回(2024年) | 笑う森 (荻原浩) | – |

| 第18回(2023年) | パシヨン (川越宗一) | – |

| 第18回(2023年) | チャンバラ (佐藤賢一) | – |

| 第17回(2022年) | 底惚れ (青山文平) | – |

| 第16回(2021年) | 自転しながら公転する (山本文緒) | – |

| 第15回(2020年) | 家族じまい (桜木紫乃) | – |

| 第14回(2019年) | 国宝 上・下 (吉田修一) | 0円で聴く > |

第20回(2024年)熟柿

これがわたしの息子だ。わたしがこの子を産んだのだ。

激しい雨の降る夜、眠る夫を乗せた車で老婆を撥ねたかおりは轢き逃げの罪に問われ、服役中に息子を出産する。出所後、息子に会いたいあまり園児連れ去り事件を起こした彼女は息子との接見を禁じられ、追われるように西へ西へと各地を流れてゆく。

読んだ感想

言葉少なめな語り口なのに、読んでいるとふと心に浮かぶ感情が強い。過去の出来事や一つひとつの選択がじんわり戻ってくる、そんな静かだけど奥深い物語でした。

(30代男性)

「熟柿」という言葉のとおり、熟した果実のような人生の重みがありました。誰かの人生の最果てにそっと触れるような、不思議な静けさとあたたかさのある作品です。

(40代女性)

第19回(2024年)笑う森

5歳の男児が神森で行方不明になった。同じ一週間、4人の男女も森に迷い込んでいた。

拭えない罪を背負う彼らの真実と贖罪。

読んだ感想

自閉症の5歳児・真人が森で行方不明になった一週間の空白。その間に出会った“大人”たちは、それぞれ事情を抱えながらも真人を守ろうとします。罪を背負う人、自分を責める人、皆が必死に助けようとする姿に、悲しくも救われる気持ちがしました。誰かを守るって、厳しくても美しいんだと改めて感じられた作品です。

(30代女性)

“真人には何があったのか?”という謎に引き込まれながら読み進めると、その間に接触した人たちが、少しずつ変わっていく物語に気づきます。森の不思議な力は、彼らの心をほぐし、優しさや後悔を乗り越えるきっかけになる。迷子の一週間が、実は人生を動かす時間だったと気づかせてくれる優しい奇跡の物語です。

(40代男性)

第12回(2022年)パシヨン

第18回中央公論文芸賞受賞!

受難(パシヨン)を越えて、求めよ、自由を――。

『熱源』で直木賞を受賞した著者による、新たな到達点!

禁教下における“最後の日本人司祭”となった小西マンショの人生を軸に、異文化同士の出会いと摩擦、争いの中での“希望”を描いた圧巻の歴史小説。

キリシタン大名・小西行長の孫で、対馬藩主・宗義智の子として生まれた彦七(のちの小西マンショ)の運命は、関ヶ原の戦さによって大きく変わった。離縁された母・マリヤとともに彦七は長崎へ。キリシタンへの迫害から逃れてきた、小西家の遺臣らの世話になりながら成長していく彦七だったが、彼には小西家再興の重圧がのしかかっていく。キリスト教が禁じられ、信徒たちの不安が高まるなか、彦七はある重大な決断を下すのだが……。

“受難の時代”を生きる者たちの魂の叫びが刻まれた、著者渾身の長編小説。

読んだ感想

幼い頃から小西家の跡取りとして運命を背負いながらも、小西彦七は「司祭になる」という自分の道を選びます。厳しい時代の中、信じる道を貫く姿に、「真の自由とはこういうことかもしれない」と考えさせられました。最後の日本人司祭として、彼が残す光は、今を生きる私たちにも確かな力をくれます。

(40代女性)

彦七と対照的に描かれるのは、禁教を推進する幕府側の重臣・井上政重。どちらの立場にも「信じるべきなんだ」と動かされる心があり、その衝突と共鳴が深い印象を残します。信仰と体制、個人と国家の間で揺れる二人の人生が描かれた重層的な作品として、読みごたえがありました。

(30代男性)

第17回(2021年)チャンバラ

有馬喜兵衛、吉岡一門、宍戸某、そして佐々木小次郎。さらには――。

最後の難敵との死闘を終えた宮本武蔵は吐き捨てた。今日まで剣に生きてきて、兵法というほどのものではないな。ただのチャンバラにすぎん……。

直木賞作家の手で鮮やかに蘇る、数多の強敵との名勝負! 「剣聖」とも称される二刀流の達人が、激闘の果てに辿り着いた境地とは?

読んだ感想

読み進めつつ思ったのは、強くなるほど幸せから遠ざかる、という孤独。作者が描く武蔵はただの剣客じゃなくて、弱さも抱えた人間です。強さの先にある覚悟の重さを、じっくり噛みしめたくなる物語になっていました。

(20代女性)

武蔵の戦いはただのチャンバラじゃありません。相手の技を読み、自らの生き様を乗せた一振り――それが心に突き刺さります。吉岡一門との決戦は、まるで目の前で刀が舞うかのような臨場感。「おっ、ここで技を読み切った!」と思わせる思考のぶつかり合いが、本当にすごい。

(30代男性)

第17回(2021年)底惚れ

2022年、柴田錬三郎賞と、中央公論文芸賞をW受賞!

伊集院静氏は「この作品の価値は冒頭の数行にある。五両と小作農という仕事は江戸期の経済に通じる作家の視点がある。…事件、物語があり、さらに色気がある。これほどの作品を柴田錬三郎賞に迎えられたのは、選考委員として喜びである」とまで評価。

大沢在昌氏は「一読、参りましたといいたくなった」、村山由佳氏「文章は、その人の歌う旋律でありリズムであり呼吸である」、林真理子氏「もはや完成形といおうか名人芸といおうか、『うまい』ととうなるしかない」と高評価。

浅田次郎、桐野夏生、篠田節子、逢坂剛ほか、各選考委員も大絶賛した時代小説の傑作!村に染まれず、江戸に欠け落ちた男たち。当時の江戸は一季奉公の彼らに支えられていた。主人公は四十過ぎのそんな男のひとり。根岸にある小藩の屋敷で奉公中、訳ありのお手つき女中の道連れを命ぜられ…男の運命が変わる。純愛とビジネス成功譚!

一作ごとに進化し続ける青山文平の語り口に酔いしれる!

女への思いをつのらせながら、はぐれ者だった男が、一途に自分を刺した女の行方を求める。女を捜す方便として、四六見世という最底辺の女郎屋を営みながら、女が現れるのを待つ。その仕儀を薦めてくれたのは、路地番の頭・銀次だった。ビジネス成功譚の側面と、女への思いを貫く純愛を縦線として、物語はうねり、意外な展開をみせ、感動の結末へ。魅力的な時代長篇。

読んだ感想

命を狙われた主人公が、刺した相手(芳)に「生きている」と伝えるために町を探し続ける姿に胸を打たれました。どん底の環境でも、たった一人のために頑張り続ける気持ちに、読んでいて自然と応援したくなる一冊でした。

(40代女性)

「俺」という一人称の語り口が軽快で、まるで講談を聞いているようなワクワク感がありました。時代背景や古い言葉になじみがなくても、ストレスなく読めて、最後まで引き込まれっぱなしでした。

(30代男性)

第16回(2021年)自転しながら公転する

| 作品名 | 自転しながら公転する |

|---|---|

| 著者 | 山本文緒 |

| 出版社 | 新潮社 |

中央公論文芸賞受賞!島清恋愛文学賞受賞!本屋大賞ノミネート!

恋愛、仕事、家族……30代女子の悩みは止まらない!

読者から圧倒的な共感を集めた傑作長編

母の看病のため実家に戻ってきた32歳の都(みやこ)。アウトレットモールのアパレルで契約社員として働きながら、寿司職人の貫一と付き合いはじめるが、彼との結婚は見えない。職場は頼りない店長、上司のセクハラと問題だらけ。母の具合は一進一退。正社員になるべき? 運命の人は他にいる? ぐるぐると思い悩む都がたどりついた答えは――。揺れる心を優しく包み、あたたかな共感で満たす傑作長編。

読んだ感想

都は結婚も仕事も家族への責任もあって、悩みは尽きないけれど、自分の答えを少しずつ見つけていきます。「自転しながら公転する」という言葉が示すように、自分のペースで回りながら進んでいいんだと、そっと背中を押してくれる作品でした。

(30代男性)

恋愛や仕事や親の世話…そんな“当たり前”のことが全部重なって、都の心はグルグル揺れまくる。そこには派手な出来事より、本当のしんどさがあって、それがリアルに伝わってくるから、読み進めるうちに自分も大切な何かに気づけた気がしました。

(30代女性)

第15回(2020年)家族じまい

「ママがね、ボケちゃったみたいなんだよ」妹からの電話で実家の状況を知った智代。かつて横暴だった父が、母の面倒をみているという。関わり薄くいられたのも、お互いの健康あればこそだった。長男長女、墓守、責任という言葉に距離を置いてきた日々。妹は二世帯同居を考えているようだ。親孝行に名を借りた無意識の打算はないか。──「認知症になった母が私の名前を忘れたのが書くきっかけとなりました」(著者)。家族という単位と役割を、北海道を舞台に五人の女性の視点から問いかける連作長編。第15回中央公論文芸賞受賞作。

読んだ感想

母との生活を自分の手で終えることで、娘は大人として踏み出します。決してきれいごとではないけれど、「終わり」をしっかり受け止めて前に進む姿に、自分も目を背けずに今の小さな決断を大切にしようと思わされました。

(30代男性)

高齢の母を看取り、あえて「家族じまい」を選んだ主人公。大げさなことはないのに、人と人が最後にはどう思いやるかが伝わってきて、胸がじんわりしました。笑いと涙が入り混じるその描写に、“家族のやさしさ”を改めて感じる一冊です。

(40代女性)

第14回(2019年)国宝 上・下

俺たちは踊れる。だからもっと美しい世界に立たせてくれ!

極道と梨園。生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、

芸の道に青春を捧げていく。

芸術選奨文部科学大臣賞、中央公論文芸賞をW受賞、

作家生活20周年の節目を飾る芸道小説の金字塔。

1964年元旦、長崎は老舗料亭「花丸」――侠客たちの怒号と悲鳴が飛び交うなかで、この国の宝となる役者は生まれた。男の名は、立花喜久雄。任侠の一門に生まれながらも、この世ならざる美貌は人々を巻き込み、喜久雄の人生を思わぬ域にまで連れ出していく。舞台は長崎から大阪、そしてオリンピック後の東京へ。日本の成長と歩を合わせるように、技をみがき、道を究めようともがく男たち。血族との深い絆と軋み、スキャンダルと栄光、幾重もの信頼と裏切り。舞台、映画、テレビと芸能界の転換期を駆け抜け、数多の歓喜と絶望を享受しながら、その頂点に登りつめた先に、何が見えるのか? 朝日新聞連載時から大きな反響を呼んだ、著者渾身の大作。

読んだ感想

喜久雄や俊介をはじめとする登場人物たちの人生には、友情や裏切り、成功と挫折がつまっていて、まるで映画のワンシーンを見ているような濃密さです。歌舞伎の舞台の迫力や人間の業(ごう)を、強引じゃなくじんわり伝えてくる筆力に圧倒されました。舞台裏の“生きるドラマ”をのぞき見たような読後感があります。

(30代男性)

物語は淡々と進むようでいて、その間に鮮烈な人生の重みが巧みに積み重なっていきます。読んだあと、喜久雄の人生がまるで自分の近い誰かのように感じられ、長い旅を終えたような余韻が残ります。シンプルな語りこそが、本作の“大河感”をつくり出す芯の力に感じました。

(30代女性)

【歴代】中央公論文芸賞・受賞作の一覧|平成以前の受賞分

本屋が選ぶ時代小説大賞・受賞作の平成以前受賞分の作品を紹介します。

| 回(受賞年) | 受賞作 | 受賞者 |

|---|---|---|

| 第13回(2018年) | 雲上雲下 | 朝井まかて |

| 第12回(2017年) | みかづき | 森絵都 |

| 第11回(2016年) | 罪の終わり | 東山彰良 |

| 第10回(2015年) | インドクリスタル | 篠田節子 |

| 第10回(2015年) | 長いお別れ | 中島京子 |

| 第9回(2014年) | 櫛挽道守 | 木内昇 |

| 第8回(2013年) | 北斗 ある殺人者の回心 | 石田衣良 |

| 第7回(2012年) | ナミヤ雑貨店の奇蹟 | 東野圭吾 |

| 第6回(2011年) | そこへ行くな | 井上荒野 |

| 第6回(2011年) | 地のはてから 上・下 | 乃南アサ |

| 第5回(2010年) | 真昼なのに昏い部屋 | 江國香織 |

| 第4回(2009年) | ダブル・ファンタジー | 村山由佳 |

| 第3回(2008年) | 荒地の恋 | ねじめ正一 |

| 第2回(2007年) | 八日目の蟬 | 角田光代 |

| 第1回(2006年) | お腹召しませ | 浅田次郎 |

まとめ:【歴代】中央公論文芸賞・受賞作の一覧で読みたい作品を見つけよう

歴代中央公論文芸賞・受賞作品を紹介してきました。

興味のある本があったら、ぜひ手にとって読んでみてくださいね。

無料で聴く方法

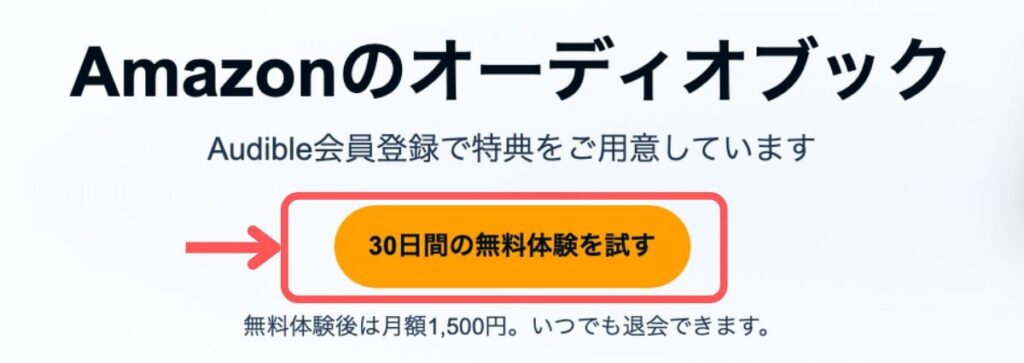

オーディブルの30日無料体験を使うことで、「オーディブル対象の中央公論文芸賞作品」を無料で聴くことができます。

無料体験は、お試し期間中いつでもキャンセルできるので、安心して利用できますよ。

オーディブルが聴けるようになるまでは、かんたん2ステップです。

- オーディブルに登録する

- アプリをダウンロードして聴く

それぞれ見ていきましょう

Step1:オーディブルに登録する

まずは、以下のボタンをタップして、オーディブルの公式サイトへいきましょう↓

\ 無料で30日間!聴き放題 /

いつでも解約できるから安心

「30日の無料体験」のボタンをタップし↓

ログインします↓

Amazonアカウントを持っていない方は、ここで作成しましょう。

「Amazonアカウントを作成する」をタップし↓

あとは、必要な情報を入力します。

最後に「無料体験を試す」をタップすれば、オーディブルの無料体験が始まります!

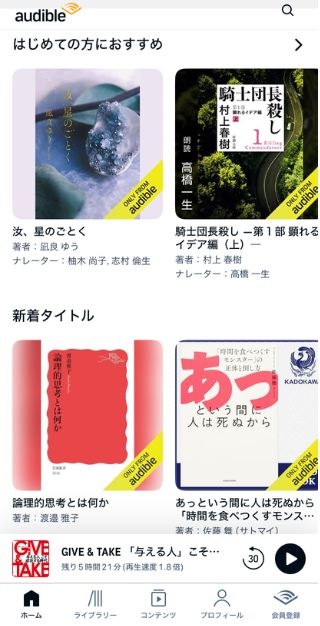

Step2:アプリをダウンロードして聴く

続いて、スマホにアプリをダウンロードして、好きな本を聴いてみましょう。

こちらからオーディブルのアプリをダウンロードします↓

アプリのダウンロードができたら、オーディブルのアプリを開きましょう。

初めて開くときには、Amazonへのサインインが必要なので、必要な情報を入力してサインインします。

あとは、好きな作品を探して聴くだけです!

よいオーディブル体験を〜