「大宅壮一ノンフィクション賞受賞作の歴代作品を全部チェックしたい!」

「一覧表でまとめている記事はないのかな?」

と思っている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、歴代の大宅壮一ノンフィクション賞受賞作品をすべて紹介します。

先に歴代大宅壮一ノンフィクション賞一覧表を見たい方は、以下をタップしてご覧ください↓

歴代の大宅壮一ノンフィクション賞・受賞作品一覧(タップ)

大宅壮一ノンフィクション賞

(第55回〜第50回)

| 回(受賞年) | 受賞作 | 受賞者 |

|---|---|---|

| 第55回(2024年) | 鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折 | 春日太一 |

| 第54回(2023年) | 黒い海 船は突然、深海へ消えた | 伊沢理江 |

| 第53回(2022年) | 嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか | 鈴木忠平 |

| 第53回(2022年) | 彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠 | 樋田毅 |

| 第52回(2021年) | 女帝 小池百合子 | 石井妙子 |

| 第51回(2020年) | チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学 | 小川さやか |

| 第50回(2019年) | 選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子 | 河合香織 |

| 第50回(2019年) | 八九六四 「天安門事件」は再び起きるか | 安田峰俊 |

大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞

| 受賞回(年) | 受賞作 | 受賞者 |

|---|---|---|

| 第2回(2018年) | 悪だくみ 「加計学園」の悲願を叶えた総理の欺瞞 | 森功 |

| 第2回(2018年) | 石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの | 清武英利 |

| 第1回(2017年) | 小倉昌男 祈りと経営 | 森健 |

| 第1回(2017年) | 日本会議の研究 | 菅野完 |

大宅壮一ノンフィクション賞

(第47回〜第1回)

| 受賞回(年) | 受賞作 | 受賞者 |

|---|---|---|

| 第47回(2016年) | 原爆供養塔 | 堀川恵子 |

| 第47回(2016年) | 堤清二『最後の肉声』 | 児玉博 |

| 第46回(2015年) | 捏造の科学者 STAP細胞事件 | 須田桃子 |

| 第46回(2015年) | ルポ 外国人『隷属』労働者 | 安田浩一 |

| 第45回(2014年) | 市場と権力 「改革」に憑かれた経済学者の肖像 | 佐々木実 |

| 第45回(2014年) | 全聾の作曲家はペテン師だった! | 神山典士+週刊文春取材班 |

| 第44回(2013年) | カウントダウン・メルトダウン | 船橋洋一 |

| 第43回(2012年) | 「つなみ」の子どもたち | 森健 |

| 第43回(2012年) | つなみ 被災地のこども80人の作文集 | 森健 |

| 第43回(2012年) | 木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか | 増田俊也 |

| 第42回(2011年) | 空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む | 角幡唯介 |

| 第42回(2011年) | ヤノマミ | 国分拓 |

| 第41回(2010年) | 日本の路地を旅する | 上原善広 |

| 第41回(2010年) | 逝かない身体―ALS的日常を生きる | 川口有美子 |

| 第40回(2009年) | キャパになれなかったカメラマン ベトナム戦争の語り部たち | 平敷安常 |

| 第39回(2008年) | あの戦争から遠く離れて 私につながる歴史をたどる旅 | 城戸久枝 |

| 第39回(2008年) | 知られざる魯山人 | 山田和 |

| 第38回(2007年) | 自壊する帝国 | 佐藤優 |

| 第38回(2007年) | 黒澤明vs.ハリウッド 「トラ・トラ・トラ!」その謎のすべて | 田草川弘 |

| 第37回(2006年) | ナツコ 沖縄密貿易の女王 | 奥野修司 |

| 第37回(2006年) | 散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道 | 梯久美子 |

| 第36回(2005年) | ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死 | 稲泉連 |

| 第36回(2005年) | 大仏破壊 バーミアン遺跡はなぜ破壊されたのか | 高木徹 |

| 第35回(2004年) | こんな夜更けにバナナかよ | 渡辺一史 |

| 第34回(2003年) | 藤田嗣治「異邦人」の生涯 | 近藤史人 |

| 第33回(2002年) | 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 | 米原万里 |

| 第32回(2001年) | 光の教会安藤忠雄の現場 | 平松剛 |

| 第32回(2001年) | 転がる香港に苔は生えない | 星野博美 |

| 第31回(2000年) | 火花 北条民雄の生涯 | 高山文彦 |

| 第30回(1999年) | 朱鷺の遺言 | 小林照幸 |

| 第30回(1999年) | 北朝鮮に消えた友と私の物語 | 萩原遼 |

| 第29回(1998年) | ゆりかごの死 乳幼児突然死症候群(SIDS) | 阿部寿美代 |

| 第28回(1997年) | 旅する巨人 宮本常一と渋沢敬三 | 佐野眞一 |

| 第28回(1997年) | コリアン世界の旅 | 野村進 |

| 第27回(1996年) | ホンダ神話 教祖のなき後で | 佐藤正明 |

| 第27回(1996年) | 森の回廊 | 吉田敏浩 |

| 第26回(1995年) | エイズ犯罪 血友病患者の悲劇 | 櫻井よしこ |

| 第26回(1995年) | リターンマッチ | 後藤正治 |

| 第25回(1994年) | 闇の男 野坂参三の百年 | 小林峻一、加藤昭 |

| 第24回(1993年) | エリザベートハプスブルク家最後の皇女 | 塚本哲也 |

| 第23回(1992年) | 日本の陰謀 | ドウス昌代 |

| 第22回(1991年) | 私を抱いてそしてキスして | 家田荘子 |

| 第22回(1991年) | プロレス少女伝説 | 井田真木子 |

| 第21回(1990年) | 収容所(ラーゲリ)から来た遺書 | 辺見じゅん |

| 第21回(1990年) | レーザー・メス 神の指先 | 中野不二男 |

| 第21回(1990年) | フィリッピーナを愛した男たち | 久田恵 |

| 第20回(1989年) | ストロベリー・ロード | 石川好 |

| 第20回(1989年) | チャイコフスキー・コンクール | 中村紘子 |

| 第19回(1988年) | 下下戦記 | 吉田司 |

| 第18回(1987年) | コンピュータ新人類の研究 | 野田正彰 |

| 第18回(1987年) | ミカドの肖像 | 猪瀬直樹 |

| 第17回(1986年) | メディアの興亡 | 杉山隆男 |

| 第16回(1985年) | 気がつけば騎手の女房 | 吉永みち子 |

| 第15回(1984年) | 中国・グラスルーツ | 西倉一喜 |

| 第15回(1984年) | 線路工手の唄が聞こえた | 橋本克彦 |

| 第14回(1983年) | これはあなたの母 沢田美喜と混血児たち | 小坂井澄 |

| 第14回(1983年) | 宰相鈴木貫太郎 | 小堀桂一郎 |

| 第13回(1982年) | さよなら日本 | 宇佐美承 |

| 第13回(1982年) | 長い命のために | 早瀬圭一 |

| 第12回(1981年) | 受賞作なし | – |

| 第11回(1980年) | にっぽん音吉漂流記 | 春名徹 |

| 第11回(1980年) | ワシントンの街から | ハロラン芙美子 |

| 第10回(1979年) | テロルの決算 | 沢木耕太郎 |

| 第10回(1979年) | サイゴンから来た妻と娘 | 近藤紘一 |

| 第9回(1978年) | 逆転 | 伊佐千尋 |

| 第8回(1977年) | 太平洋の生還者 | 上前淳一郎 |

| 第8回(1977年) | 黄昏のロンドンから | 木村治美 |

| 第7回(1976年) | 新西洋事情 | 深田祐介 |

| 第6回(1975年) | マッカーサーの二千日 | 袖井林二郎 |

| 第6回(1975年) | 洟をたらした神 | 吉野せい |

| 第5回(1974年) | わが久保田万太郎 | 後藤杜三 |

| 第5回(1974年) | なんで英語やるの? | 中津燎子 |

| 第4回(1973年) | “南京大虐殺”のまぼろし | 鈴木明 |

| 第4回(1973年) | サンダカン八番娼館 | 山崎朋子 |

| 第3回(1972年) | マッハの恐怖 | 柳田邦男 |

| 第3回(1972年) | 淋しいアメリカ人 | 桐島洋子 |

| 第2回(1971年) | 日本人とユダヤ人 | イザヤ・ベンダサン |

| 第2回(1971年) | 誰も書かなかったソ連 | 鈴木俊子 |

| 第1回(1970年) | 極限のなかの人間 | 尾川正二 |

| 第1回(1970年) | 苦海浄土 わが水俣病 | 石牟礼道子 |

大宅壮一ノンフィクション賞は、日本初の本格的なノンフィクション文学賞として1970年に創設されました。

評論家・大宅壮一を記念し、文藝春秋が主催しています。対象は前年に刊行されたルポルタージュや伝記、社会問題を扱う本などで、事実に基づきながら文学的な完成度を持つ作品が選ばれるのが特徴です。

社会の現実を深く掘り下げ、ジャーナリズム性と文学性を兼ね備えた作品が評価され、ノンフィクションの登竜門として高い権威を持ちます。

なお、令和1〜2年の2年間だけ「大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞」として開催され、読者投票や雑誌・ウェブ掲載作も対象とする試みが行われましたが、名称の長さや投票効果の限定性から短期間で終了し、元の名称に戻っています。

【歴代】大宅壮一ノンフィクション賞・受賞作の一覧|令和受賞分

まずは、歴代大宅壮一ノンフィクション賞・令和受賞分を紹介します。

令和の受賞作一覧はこちら↓

| 受賞回(年) | 作品名・受賞者 | \無料体験で0円/ オーディブル対象 |

|---|---|---|

| 第55回(2024年) | 鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折 (春日太一) | – |

| 第54回(2023年) | 黒い海 船は突然、深海へ消えた (伊澤理江) | 0円で聴く > |

| 第53回(2023年) | 嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか (鈴木忠平) | 0円で聴く > |

| 第53回(2022年) | 彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠 (樋田毅) | 0円で聴く > |

| 第52回(2021年) | 女帝 小池百合子 (石井 妙子) | 0円で聴く > |

| 第51回(2020年) | チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学 (小川 さやか) | – |

| 第50回(2019年) | 選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子 (河合 香織) | – |

| 第50回(2019年) | 八九六四 「天安門事件」は再び起きるか (安田 峰俊) | – |

第55回(2024年)鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折

| 作品名 | 鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折 |

|---|---|

| 著者 | 春日 太一 |

| 出版社 | 文藝春秋 |

”全身脚本家”驚愕の真実!

『羅生門』、『七人の侍』、『私は貝になりたい』、『白い巨塔』、『日本のいちばん長い日』、『日本沈没』、『砂の器』、『八甲田山』、『八つ墓村』、『幻の湖』など、歴史的傑作、怪作のシナリオを生み出した、日本を代表する脚本家・橋本忍の決定版評伝。

著者が生前に行った十数時間にわたるインタビューと、関係者への取材、創作ノートをはじめ遺族から託された膨大な資料をもとに、その破天荒な映画人の「真実」に迫る。全480ページ。第55回大宅壮一ノンフィクション賞受賞作

読んだ感想

橋本忍の名前は知っていましたが、こんなに多くの名作映画の裏に彼の存在があったとは驚きでした。文章から、彼の徹底したこだわりと、同時に人間的な葛藤や挫折が伝わってきて、ただの成功物語ではなく「人間・橋本忍」の姿が浮かび上がってきました。

(30代男性)

映画好きなら必ず一度は触れるべき一冊だと思いました。黒澤明との関係や、その後の映画界での足跡が生々しく描かれていて、創作の世界がいかに厳しく、時に残酷なのかを実感します。読後は、もう一度橋本忍の脚本作品を見返したくなりました。

(40代女性)

『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』を見てみる>>

第54回(2023年)黒い海 船は突然、深海へ消えた

| 作品名 | 黒い海 船は突然、深海へ消えた |

|---|---|

| 著者 | 伊澤 理江 |

| 出版社 | 講談社 |

その船は突然、深海へ消えた。

沈みようがない状況で――。本書は実話であり、同時にミステリーでもある。

2008年、太平洋上で碇泊中の中型漁船が突如として沈没、17名もの犠牲者を出した。

波は高かったものの、さほど荒れていたわけでもなく、

碇泊にもっとも適したパラアンカーを使っていた。

なにより、事故の寸前まで漁船員たちに危機感はなく、彼らは束の間の休息を楽しんでいた。

周辺には僚船が複数いたにもかかわらず、この船――第58寿和丸――だけが転覆し、沈んだのだった。生存者の証言によれば、

船から投げ出された彼らは、船から流出したと思われる油まみれの海を無我夢中で泳ぎ、九死に一生を得た。

ところが、事故から3年もたって公表された調査報告書では、船から漏れ出たとされる油はごく少量とされ、

船員の杜撰な管理と当日偶然に発生した「大波」とによって船は転覆・沈没したと決めつけられたのだった。

「二度の衝撃を感じた」という生存者たちの証言も考慮されることはなく、

5000メートル以上の深海に沈んだ船の調査も早々に実現への道が閉ざされた。

こうして、真相究明を求める残された関係者の期待も空しく、事件は「未解決」のまま時が流れた。なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。ふとしたことから、この忘れ去られた事件について知った、

一人のジャーナリストが、ゆっくり時間をかけて調べていくうちに、

「点」と「点」が、少しずつつながっていく。

そして、事件の全体像が少しずつ明らかになっていく。彼女が描く「驚愕の真相」とは、はたして・・・・・・。

読んだ感想

海難事故の実態をここまで生々しく描いた本は珍しいと思いました。行方不明者の家族や関係者の声が丁寧に拾われていて、数字ではなく「ひとりひとりの人生」が確かにあったのだと実感します。読み終えた後、しばらく深海の暗さを思い浮かべてしまいました。

(40代男性)

読み進めるうちに、これは単なる「船の事故の本」ではなく、人間の無力さや海の恐ろしさに向き合う物語だと感じました。次々と明らかになる事実に胸がざわつき、最後まで緊張感が途切れませんでした。

(30代女性)

第53回(2023年)嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか

| 作品名 | 嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか |

|---|---|

| 著者 | 鈴木 忠平 |

| 出版社 | 文藝春秋 |

第53回大宅壮一ノンフィクション賞、第21回新潮ドキュメント賞、第44回講談社本田靖春ノンフィクション賞受賞。

史上初、前人未到の三冠達成!

令和最高のノンフィクションこの本は一体、何人の人生を変えるのだろうか──

各界から感動の声、続出!

中日はなぜ「勝てる組織」に変貌したのか?

スポーツ・ノンフィクションの枠を超え、社会現象を巻き起こし、2022年のノンフィクション賞を総なめにした大ベストセラー。

文庫化にあたり、完全試合目前での“非情采配”山井大介投手降板劇の真相に迫る新章「それぞれのマウンド」を書き下ろし。

新たに川上憲伸に取材、2007年日本シリーズ、幻の第六戦に登板予定だったエースは、あの夜、何を見たのか──?※

なぜ 語らないのか。

なぜ 俯いて歩くのか。

なぜ いつも独りなのか。

そしてなぜ 嫌われるのか――。中日ドラゴンズで監督を務めた8年間、ペナントレースですべてAクラスに入り、日本シリーズには5度進出、2007年には日本一にも輝いた。

それでもなぜ、落合博満は“嫌われた監督”であり続けたのか。

謎めいた沈黙と非情な采配。そこに込められた深謀遠慮に翻弄されながら、真のプロフェッショナルへと変貌を遂げていった男たちの証言から、孤高にして異端の名将の実像に迫る。著者の鈴木忠平氏は中日の番記者として8年間担当。新たな落合監督像を浮かび上がらせると共に、中日が「勝てる組織」へと変貌していく様をドラマチックに描く。

読んだ感想

「嫌われた」という言葉に込められた意味を、読んでようやく理解できた気がしました。選手やファンにとって決して優しい監督ではなかったかもしれないけれど、徹底した勝利至上主義とブレない哲学があったからこそ、中日は黄金期を迎えられたのだと思います。読み終えてから「嫌われても結果を残す強さ」について深く考えさせられました。

(40代男性)

落合監督の考え方は極端にも映りますが、そこには確固たるロジックと信念があることが伝わってきます。好き嫌いを超えて、「あの時代の中日をどう支えたのか」を知れる一冊で、野球ファンとしても経営やリーダーシップを学ぶ者としても得るものが大きかったです。

(30代女性)

『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』は無料で聴けます>>

第53回(2022年)彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠

| 作品名 | 彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠 |

|---|---|

| 著者 | 樋田 毅 |

| 出版社 | 文藝春秋 |

不条理な暴力に私たちはどう抗えるのか――

【第53回大宅賞受賞作】

1972年11月、革マル派が支配していた早稲田大学文学部構内で、一人の学生が虐殺された。後に「川口大三郎君事件」と呼ばれるこの悲劇をきっかけに、一般学生は自由を求めて一斉に蜂起。しかし事態は思わぬ方向へと転がり、学外にも更なる暴力が吹き荒れて――50年前、「理不尽な暴力」に直面した著者が記した魂と悔恨のルポ。

1972年、キャンパスでいったい何が?

読んだ感想

読み進めるうちに、学生同士の単なる衝突では片付けられない、時代の空気や大学という場の閉鎖性が事件を大きくしていったことに胸が重くなりました。被害者が背負った理不尽さ、そして事件が「なかったこと」のように扱われてきた現実に強い怒りを覚えます。忘れてはいけない出来事として深く刻まれました。

(30代女性)

「大学構内で起きた殺人事件」という事実だけで衝撃的なのに、その背景にあった学生運動の空気や組織の論理を知ると、人間が集団になることでどれほど冷酷になれるのか思い知らされます。単なるルポルタージュではなく、加害者・被害者双方の人生を通して、私たちが今の社会でどう過去と向き合うべきかを問われているように感じました。

(40代男性)

『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』は無料で聴けます>>

第52回(2021年)女帝 小池百合子

誰にも知られたくなかった素顔

キャスターから国会議員へ転身、大臣、さらには都知事へと、権力の階段を駆け上ってきた小池百合子。しかしその半生には、数多くの謎が存在する。「芦屋令嬢」時代、父親との複雑な関係、カイロ留学時代の重大疑惑――彼女は一体、何者なのか? 徹底した取材に基づき、権力とメディアの恐るべき共犯関係を暴いた、衝撃のノンフィクション!

私は小池百合子という個人を恐ろしいとは思わない。だが、彼女に権力の階段を上らせた、日本社会の脆弱さを、陥穽を、心から恐ろしく思う。(「文庫版のためのあとがき」より)

読んだ感想

小池百合子の華やかなキャリアの裏に、これほどまでの執念と計算があったのかと驚かされました。テレビの中で見てきた「女性リーダー」としての姿は、表面的なイメージの一部でしかなく、裏にはしたたかな戦略と人間関係の駆け引きがある。その光と影を描き出す筆致に圧倒されました。

(30代女性)

「女帝」というタイトルにふさわしく、権力を握る者の孤独と矛盾が浮かび上がってきます。成功の影にある犠牲や対立も赤裸々に描かれており、単純に好き嫌いで語れない複雑さを感じました。読後には、小池百合子という一人の人物に対してだけでなく、政治というものの本質について深く考えさせられます。

(40代男性)

第51回(2020年)チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学

| 作品名 | チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学 |

|---|---|

| 著者 | 小川 さやか |

| 出版社 | 春秋社 |

千年読み継がれてきた歌物語の沃野に分け入り、美麗な要望と色好みで知られる在原業平の生涯を日本で初めて小説化。現代語訳ではなく小説に紡ぐことで、日本の美の源流が立ち現れた。これは文学史的な事件である!

歌物語の不朽の名作にして、「恋の教科書」ともいわれることもある「伊勢物語」。その主人公とされる在原業平の一代記を「伊勢」の百二十五章段の和歌を物語の中に据えて大胆に周到に小説化。やまとことばに注目の集まった令和改元をはさみ日経新聞夕刊に連載された本作は、平安時代の古典に、千年かけて培われてきた日本人の情感、美意識を現代小説として吹き込み、活き活きとよみがえらせた傑作長編。連載時に小説に平安の都の風を吹き込んだ大野俊明氏の挿絵もカラーで16点収録。この作品を読んでから「伊勢物語」を読めば平安の「みやび」を五感で味わうことができるだろう

読んだ感想

最初は「裏社会の経済学」と聞いて難しそうだと思っていたのですが、意外とユーモラスで人間味あふれるエピソードが多くて、とても面白く読めました。ボスたちがただの悪人ではなく、仲間を守り、ルールを作りながら生きている姿が印象的でした。経済学の知識がなくても、人類学の面白さを感じられる本だと思います。

(40代女性)

この本を通じて、私が普段ニュースや教科書で触れる「経済」とはまったく違う顔を持つ世界があることを知りました。チョンキンマンションで繰り広げられるやりとりは、危うさと同時に、人と人との信頼関係に支えられている。そこに「生きる知恵」があるのだと感じました。自分の暮らす社会を、改めて別の角度から見直すきっかけになった一冊です。

(30代男性)

『チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学』を見てみる>>

第50回(2019年)選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子

| 作品名 | 選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子 |

|---|---|

| 著者 | 河合 香織 |

| 出版社 | 文藝春秋 |

その女性は、出生前診断をうけて、「異常なし」と

医師から伝えられたが、生まれてきた子はダウン症だった。

函館で医者と医院を提訴した彼女に会わなければならない。

裁判の過程で見えてきたのは、そもそも

現在の母体保護法では、障害を理由にした中絶は

認められていないことだった。

ダウン症の子と共に生きる家族、

ダウン症でありながら大学に行った女性、

家族に委ねられた選別に苦しむ助産師。

多くの当事者の声に耳を傾けながら

選ぶことの是非を考える。

読んだ感想

ページをめくるたびに胸が締めつけられました。医療の進歩がもたらす「選択の自由」が、必ずしも幸せを保証しないことを痛感します。誤診という現実の前に、親の戸惑いや社会からの視線、そして「命をどう受け止めるのか」という根源的な問いが突きつけられ、読みながら自分自身の価値観とも向き合わざるを得ませんでした。

(30代女性)

読み終えて感じたのは、「命を選ぶ」ということの複雑さと残酷さです。出生前診断は科学の進歩の象徴ですが、その誤診が家族の人生を大きく揺るがす。正解のない問いの中で、当事者が必死に生きている姿は、傍観者としてただ涙するだけでなく、「自分ならどうするか」を考えずにはいられませんでした。

(30代男性)

『選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子』を見てみる>>

第50回(2019年)八九六四 「天安門事件」は再び起きるか

| 作品名 | 八九六四 「天安門事件」は再び起きるか |

|---|---|

| 著者 | 安田 峰俊 |

| 出版社 | KADOKAWA |

「“その事件”を、口にしてはいけない」

1989年6月4日、中国の“姿”は決められた。

中国、香港、台湾、そして日本。

60名以上を取材し、世界史に刻まれた事件を抉る大型ルポ!!

この取材は、今後もう出来ない――。

一九八九年六月四日。変革の夢は戦車の前に砕け散った。

台湾の民主化、東西ドイツの統一、ソ連崩壊の一つの要因ともされた天安門事件。

毎年、六月四日前後の中国では治安警備が従来以上に強化される。スマホ決済の送金ですら「六四」「八九六四」元の金額指定が不可能になるほどだ。

あの時、中国全土で数百万人の若者が民主化の声をあげていた。

世界史に刻まれた運動に携わっていた者、傍観していた者、そして生まれてもいなかった現代の若者は、いま「八九六四」をどう見るのか?

各国を巡り、地べたの労働者に社会の成功者、民主化運動の亡命者に当時のリーダーなど、60人以上を取材した大型ルポ

語り継ぐことを許されない歴史は忘れさられる。これは、天安門の最後の記録といえるだろう。

●“現代中国”で民主化に目覚めた者たち

●タイに亡命し、逼塞する民主化活動家

●香港の本土(独立)派、民主派、親中派リーダー

●未だ諦めぬ、当時の有名リーダー

●社会の成功者として“現実”を選んだ者、未だ地べたから“希望”を描く者 etc.

語ってはならない事件を、彼らは語った!!

読んだ感想

歴史の教科書で簡単に触れられるだけだった天安門事件が、ここまで深く掘り下げられていることに驚きました。現場の若者の熱気、政府の強硬な対応、そして事件後の沈黙――その一つ一つが生々しく迫ってきます。単なる過去の出来事ではなく、今の中国や国際社会に直結するテーマであることを痛感しました。

(40代女性)

中国の現代史にとって避けて通れない「天安門事件」を、冷静かつ徹底的に掘り下げた一冊でした。事件の背景から、その後の中国社会の変化、そして再び同じような事態が起こりうるのかという問いまで、著者の分析は説得力がありました。読んでいて、自分が当時の中国に生きていたらどう感じただろう、と考えさせられました。

(30代男性)

【歴代】大宅壮一ノンフィクション賞・受賞作の一覧|平成以前の受賞分

大宅壮一ノンフィクション賞・受賞作の平成以前受賞分の作品を紹介します。

大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞

| 受賞回(年) | 受賞作 | 受賞者 |

|---|---|---|

| 第2回(2018年) | 悪だくみ 「加計学園」の悲願を叶えた総理の欺瞞 | 森功 |

| 第2回(2018年) | 石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの | 清武英利 |

| 第1回(2017年) | 小倉昌男 祈りと経営 | 森健 |

| 第1回(2017年) | 日本会議の研究 | 菅野完 |

大宅壮一ノンフィクション賞

(第47回〜第1回)

| 受賞回(年) | 受賞作 | 受賞者 |

|---|---|---|

| 第47回(2016年) | 原爆供養塔 | 堀川恵子 |

| 第47回(2016年) | 堤清二『最後の肉声』 | 児玉博 |

| 第46回(2015年) | 捏造の科学者 STAP細胞事件 | 須田桃子 |

| 第46回(2015年) | ルポ 外国人『隷属』労働者 | 安田浩一 |

| 第45回(2014年) | 市場と権力 「改革」に憑かれた経済学者の肖像 | 佐々木実 |

| 第45回(2014年) | 全聾の作曲家はペテン師だった! | 神山典士+週刊文春取材班 |

| 第44回(2013年) | カウントダウン・メルトダウン | 船橋洋一 |

| 第43回(2012年) | 「つなみ」の子どもたち | 森健 |

| 第43回(2012年) | つなみ 被災地のこども80人の作文集 | 森健 |

| 第43回(2012年) | 木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか | 増田俊也 |

| 第42回(2011年) | 空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む | 角幡唯介 |

| 第42回(2011年) | ヤノマミ | 国分拓 |

| 第41回(2010年) | 日本の路地を旅する | 上原善広 |

| 第41回(2010年) | 逝かない身体―ALS的日常を生きる | 川口有美子 |

| 第40回(2009年) | キャパになれなかったカメラマン ベトナム戦争の語り部たち | 平敷安常 |

| 第39回(2008年) | あの戦争から遠く離れて 私につながる歴史をたどる旅 | 城戸久枝 |

| 第39回(2008年) | 知られざる魯山人 | 山田和 |

| 第38回(2007年) | 自壊する帝国 | 佐藤優 |

| 第38回(2007年) | 黒澤明vs.ハリウッド 「トラ・トラ・トラ!」その謎のすべて | 田草川弘 |

| 第37回(2006年) | ナツコ 沖縄密貿易の女王 | 奥野修司 |

| 第37回(2006年) | 散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道 | 梯久美子 |

| 第36回(2005年) | ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死 | 稲泉連 |

| 第36回(2005年) | 大仏破壊 バーミアン遺跡はなぜ破壊されたのか | 高木徹 |

| 第35回(2004年) | こんな夜更けにバナナかよ | 渡辺一史 |

| 第34回(2003年) | 藤田嗣治「異邦人」の生涯 | 近藤史人 |

| 第33回(2002年) | 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 | 米原万里 |

| 第32回(2001年) | 光の教会安藤忠雄の現場 | 平松剛 |

| 第32回(2001年) | 転がる香港に苔は生えない | 星野博美 |

| 第31回(2000年) | 火花 北条民雄の生涯 | 高山文彦 |

| 第30回(1999年) | 朱鷺の遺言 | 小林照幸 |

| 第30回(1999年) | 北朝鮮に消えた友と私の物語 | 萩原遼 |

| 第29回(1998年) | ゆりかごの死 乳幼児突然死症候群(SIDS) | 阿部寿美代 |

| 第28回(1997年) | 旅する巨人 宮本常一と渋沢敬三 | 佐野眞一 |

| 第28回(1997年) | コリアン世界の旅 | 野村進 |

| 第27回(1996年) | ホンダ神話 教祖のなき後で | 佐藤正明 |

| 第27回(1996年) | 森の回廊 | 吉田敏浩 |

| 第26回(1995年) | エイズ犯罪 血友病患者の悲劇 | 櫻井よしこ |

| 第26回(1995年) | リターンマッチ | 後藤正治 |

| 第25回(1994年) | 闇の男 野坂参三の百年 | 小林峻一、加藤昭 |

| 第24回(1993年) | エリザベートハプスブルク家最後の皇女 | 塚本哲也 |

| 第23回(1992年) | 日本の陰謀 | ドウス昌代 |

| 第22回(1991年) | 私を抱いてそしてキスして | 家田荘子 |

| 第22回(1991年) | プロレス少女伝説 | 井田真木子 |

| 第21回(1990年) | 収容所(ラーゲリ)から来た遺書 | 辺見じゅん |

| 第21回(1990年) | レーザー・メス 神の指先 | 中野不二男 |

| 第21回(1990年) | フィリッピーナを愛した男たち | 久田恵 |

| 第20回(1989年) | ストロベリー・ロード | 石川好 |

| 第20回(1989年) | チャイコフスキー・コンクール | 中村紘子 |

| 第19回(1988年) | 下下戦記 | 吉田司 |

| 第18回(1987年) | コンピュータ新人類の研究 | 野田正彰 |

| 第18回(1987年) | ミカドの肖像 | 猪瀬直樹 |

| 第17回(1986年) | メディアの興亡 | 杉山隆男 |

| 第16回(1985年) | 気がつけば騎手の女房 | 吉永みち子 |

| 第15回(1984年) | 中国・グラスルーツ | 西倉一喜 |

| 第15回(1984年) | 線路工手の唄が聞こえた | 橋本克彦 |

| 第14回(1983年) | これはあなたの母 沢田美喜と混血児たち | 小坂井澄 |

| 第14回(1983年) | 宰相鈴木貫太郎 | 小堀桂一郎 |

| 第13回(1982年) | さよなら日本 | 宇佐美承 |

| 第13回(1982年) | 長い命のために | 早瀬圭一 |

| 第12回(1981年) | 受賞作なし | – |

| 第11回(1980年) | にっぽん音吉漂流記 | 春名徹 |

| 第11回(1980年) | ワシントンの街から | ハロラン芙美子 |

| 第10回(1979年) | テロルの決算 | 沢木耕太郎 |

| 第10回(1979年) | サイゴンから来た妻と娘 | 近藤紘一 |

| 第9回(1978年) | 逆転 | 伊佐千尋 |

| 第8回(1977年) | 太平洋の生還者 | 上前淳一郎 |

| 第8回(1977年) | 黄昏のロンドンから | 木村治美 |

| 第7回(1976年) | 新西洋事情 | 深田祐介 |

| 第6回(1975年) | マッカーサーの二千日 | 袖井林二郎 |

| 第6回(1975年) | 洟をたらした神 | 吉野せい |

| 第5回(1974年) | わが久保田万太郎 | 後藤杜三 |

| 第5回(1974年) | なんで英語やるの? | 中津燎子 |

| 第4回(1973年) | “南京大虐殺”のまぼろし | 鈴木明 |

| 第4回(1973年) | サンダカン八番娼館 | 山崎朋子 |

| 第3回(1972年) | マッハの恐怖 | 柳田邦男 |

| 第3回(1972年) | 淋しいアメリカ人 | 桐島洋子 |

| 第2回(1971年) | 日本人とユダヤ人 | イザヤ・ベンダサン |

| 第2回(1971年) | 誰も書かなかったソ連 | 鈴木俊子 |

| 第1回(1970年) | 極限のなかの人間 | 尾川正二 |

| 第1回(1970年) | 苦海浄土 わが水俣病 | 石牟礼道子 |

まとめ:【歴代】大宅壮一ノンフィクション賞・受賞作の一覧で読みたい作品を見つけよう

歴代大宅壮一ノンフィクション賞・受賞作品を紹介してきました。

興味のある本があったら、ぜひ手にとって読んでみてくださいね。

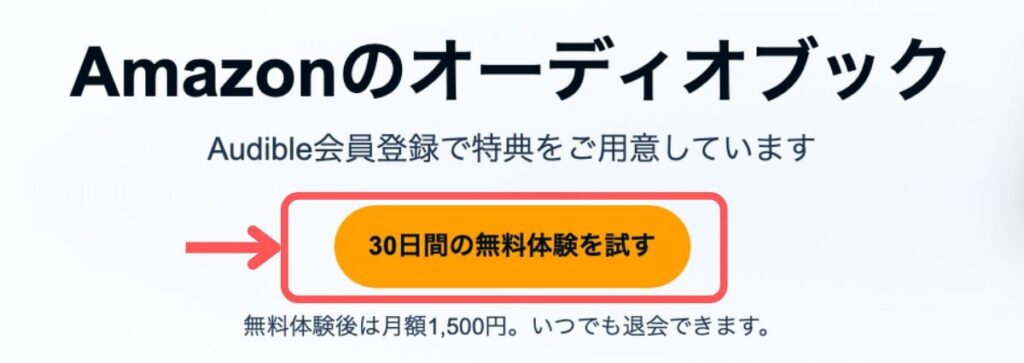

無料で聴く方法

オーディブルの30日無料体験を使うことで、「オーディブル対象の大宅壮一ノンフィクション賞作品」を無料で聴くことができます。

無料体験は、お試し期間中いつでもキャンセルできるので、安心して利用できますよ。

オーディブルが聴けるようになるまでは、かんたん2ステップです。

- オーディブルに登録する

- アプリをダウンロードして聴く

それぞれ見ていきましょう

Step1:オーディブルに登録する

まずは、以下のボタンをタップして、オーディブルの公式サイトへいきましょう↓

\ 無料で30日間!聴き放題 /

いつでも解約できるから安心

「30日の無料体験」のボタンをタップし↓

ログインします↓

Amazonアカウントを持っていない方は、ここで作成しましょう。

「Amazonアカウントを作成する」をタップし↓

あとは、必要な情報を入力します。

最後に「無料体験を試す」をタップすれば、オーディブルの無料体験が始まります!

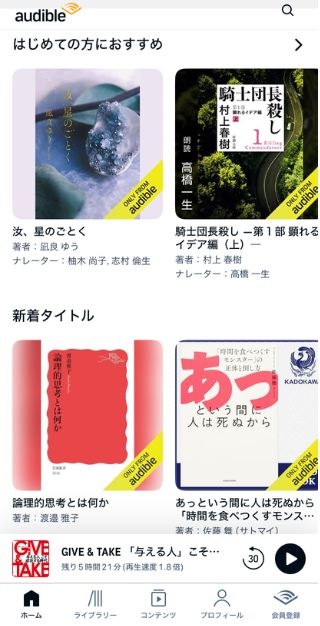

Step2:アプリをダウンロードして聴く

続いて、スマホにアプリをダウンロードして、好きな本を聴いてみましょう。

こちらからオーディブルのアプリをダウンロードします↓

アプリのダウンロードができたら、オーディブルのアプリを開きましょう。

初めて開くときには、Amazonへのサインインが必要なので、必要な情報を入力してサインインします。

あとは、好きな作品を探して聴くだけです!

よいオーディブル体験を〜